https://www.mediapart.fr/journal/international/

https://www.mediapart.fr/journal/international/

21 novembre 2017 – Par René Backmann et Rachida El Azzouzi

L’horizon s’assombrit un peu plus pour l’Algérie. Alors que son « économie de bazar » est plombée par l’effondrement du prix du pétrole, la succession du président, âgé et impotent, s’organise dans une opacité totale. Et la jeunesse, atout majeur du pays, hésite, privée d’avenir, entre l’exil et le repli sur la religion.

Les Algériens élisent jeudi 23 novembre leurs conseillers municipaux et départementaux. Dans le climat de défiance et de discrédit qui règne entre le peuple et ses élus, le scrutin est d’une portée politique modeste. Donnés gagnants, comme d’habitude, les deux partis qui détiennent le pouvoir et disposent d’une assise nationale, le Front de libération nationale (FLN) du président Abdelaziz Bouteflika et le Rassemblement national démocratique (RND) du premier ministre Ahmed Ouyahia, pourraient même, comme en 2012, remporter ensemble la majorité des sièges à pourvoir.

Le seul véritable enseignement politique de cette consultation sera de savoir si la participation, qui n’atteignait pas 45 % lors des dernières élections locales, il y a cinq ans, sera meilleure, pire ou stable. Les élections législatives de mai 2017 ont révélé un taux de participation (35,5 %) en baisse brutale par rapport aux législatives de 2012 (43 %). L’élection présidentielle de 2014 avait également connu un effondrement de la participation : 51,7 % contre 74 % en 2009. Ces chiffres – qui sont ceux publiés par le régime – témoignent d’une société désemparée, livrée à la colère, à la résignation ou à la tentation de la mosquée.

Plus d’un demi-siècle après son indépendance, l’Algérie va mal. Ce pays jeune – la moitié de ses 40 millions d’habitants ont moins de 30 ans – est perclus de vieux maux : immobilisme politique, incertitude identitaire, résignation à un morne quotidien, tentation déferlante du recours à la religion. Ce pays riche, quatrième producteur mondial de pétrole et de gaz, est ravagé par la pauvreté. Selon la Banque mondiale, elle touche près de 9 millions d’habitants, tandis que chômage affecte 12 % de la population et au moins un jeune sur trois, diplômé ou non. Ce pays, autrefois refuge des révolutionnaires du tiers-monde et modèle du progressisme en action, est aujourd’hui pillé par une clique d’oligarques et de prédateurs.

« Le mal dont souffrent l’État et la société n’est ni nouveau ni inconnu, constate Nadji Safir, ancien enseignant en sociologie à l’université d’Alger. Il se nomme le pacte social rentier. Ce pacte repose sur deux types de rente. La première est de nature historique et sa finalité est politique. Elle repose sur l’histoire de la lutte contre le colonialisme, qui a forgé les mémoires et les imaginaires de générations de militants et de citoyens. Les dirigeants politiques, depuis des décennies, ont systématiquement instrumentalisé ce passé, pour fonder leur légitimité historique et justifier leur maintien au pouvoir et leur immobilisme.

« La seconde rente est de nature économique, et sa finalité est surtout sociale. Elle repose sur l’exploitation et l’exportation des hydrocarbures. Depuis des années, le pétrole et le gaz représentent au moins 95 % des recettes d’exportations, près de 70 % des recettes fiscales de l’État et 40 % du PIB. L’une des caractéristiques majeures des trois mandats déjà exercés par l’actuel président est indiscutablement la poursuite délibérée de ce processus de “rentiérisation” qui a transformé non seulement l’économie algérienne, mais toute la société. Nous avons vu naître une “économie de bazar” qui prospère depuis les années 2000 et qui a fini par imposer sa domination à la société. »

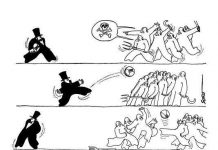

Derrière la vitrine de cette « économie de bazar » s’est développé un système économico-politique qui permet à l’État d’acheter la paix sociale et une certaine stabilité politique avec les revenus des hydrocarbures, mais qui le condamne à l’immobilisme et le rend inapte à mesurer les aspirations réelles du peuple. Cinquante-cinq ans après l’indépendance, l’Algérie continue de subventionner le lait, les céréales, l’eau, la farine, l’huile, les logements. C’est-à-dire d’assurer à ses citoyens un minimum vital qui empêche, sauf accident, la frustration de se transformer en colère, voire en révolte.

L’Algérie continue aussi d’exploiter son sous-sol comme si les gisements n’avaient pas de fin, sans développer de véritables énergies de substitution et en jugeant « inéluctable » l’exploitation du gaz de schiste. Et elle persiste à importer des denrées indispensables qu’elle a renoncé à produire, mais qui enrichissent quelques amis du pouvoir. Elle est aujourd’hui le deuxième importateur mondial de lait en poudre et le troisième importateur de blé.

Pendant la décennie 2003-2013, le cours très élevé du baril de pétrole a permis au pays de rembourser sa dette extérieure, d’alimenter un fond de réserves très confortable, de lancer de grands chantiers d’infrastructures et surtout de panser les plaies de la guerre civile qui a opposé l’armée aux groupes armés islamistes entre 1992 et 1999, au prix de près de 200 000 morts. Architecte, dès le début de son premier mandat, de la politique de « concorde civile » puis de « paix et réconciliation », Abdelaziz Bouteflika a autorisé la réinsertion dans la vie civile de milliers de djihadistes descendus du maquis ou sortis de prison. Simultanément, il a entrepris de consolider le dispositif économico-politique, invisible mais complexe, qui garantit la stabilité du régime.

Pour conserver le soutien capital des fonctionnaires – l’État algérien est le premier employeur du pays avec deux millions de salariés –, un budget de 500 milliards de dollars sur dix ans a été affecté aux dépenses publiques. « Je me souviens de mes cousines qui avaient eu des augmentations de salaires rétroactives sur trois ans, raconte un chercheur en sociologie. Elles avaient toutes acheté une voiture. »

Pour ménager l’influente Association des moudjahidines, autre pilier majeur du dispositif, le gouvernement a décidé de tripler, ou presque, le montant des transferts au bénéfice des anciens combattants. Plus de 500 000 petites entreprises ont été créées grâce à l’aide de l’Agence nationale de développement de l’investissement privé (Andi) et de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), et 92 nouvelles universités, employant des milliers de jeunes enseignants, ont vu le jour.

Rouage important du régime, la police, dont les effectifs ont été portés à 200 000 personnes, a obtenu des équipements nouveaux et un budget en hausse sensible. Quant aux dépenses militaires, elles sont passées, entre 2000 et 2012, de 2,7 milliards de dollars à 10,8 milliards de dollars, selon le Stockholm international Peace Research Institute (Sipri), signe du traitement de faveur dont bénéficie depuis toujours l’armée. Tout, en d’autres termes, était en place pour que le régime, faute de se réformer, de moderniser le pays ou d’être attentif aux aspirations de la jeunesse, se maintienne au pouvoir sans crise majeure. Même une éventuelle contagion des révoltes arabes, à partir de 2011, n’était pas sérieusement redoutée.

Le pays de la « corruption redistributive »

Traumatisés par une guerre civile dont tous les feux ne sont pas encore éteints, pris de court par Bouteflika en personne, qui avait lancé un inattendu « place aux jeunes », à Sétif, en mai 2012, dans ce qui fut son dernier discours public, les Algériens n’étaient pas descendus dans la rue. Et ceux qui l’avaient fait, à l’appel du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), étaient moins nombreux à manifester que les policiers chargés de les contenir. Les conditions étaient réunies pour que le régime puisse assurer à ses amis, protégés et obligés du monde des affaires, les licences, monopoles et marchés qui leur garantissaient puissance et fortune. « Nous étions, sourit un journaliste, à l’âge d’or d’une forme d’économie propre à l’Algérie : la corruption redistributive. »

C’était compter sans deux aléas : l’effondrement des prix du pétrole à partir de 2014 et la confirmation de la santé très défaillante d’Abdelaziz Bouteflika. Dans un pays étroitement dépendant de l’exportation des hydrocarbures, la crise du baril a contraint le régime à puiser dans ses réserves pour continuer à acheter la paix sociale. Selon les chiffres révélés en septembre dernier par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, les réserves de change, qui atteignaient 180 milliards de dollars en décembre 2014, étaient tombées à 108 milliards en juin 2017.

« Avec la chute des prix du pétrole, le roi est presque nu, constate un économiste algérien. Quiconque succédera à Bouteflika devra composer avec un modèle économique qui va devenir de plus en plus problématique, car il y a de moins en moins de ressources et de plus en plus de chômage et de pauvreté. »

Même si elle n’est pas ouvertement et officiellement posée, dans ce régime du secret et du déni, la question de la succession hante les corridors du pouvoir et nourrit chaque jour de nouvelles spéculations. D’autant que le prochain scrutin présidentiel est prévu pour 2019. Emmanuel Macron ne pourra y échapper en débarquant à Alger le 6 décembre en visite officielle. Sa rencontre – ou non – avec son homologue algérien livrera une indication précieuse sur l’état du malade.

Depuis qu’en 2005, alors qu’il entamait son deuxième mandat, un ulcère hémorragique a mis en péril la vie du président algérien et l’a contraint à trois semaines de séjour à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, la santé d’Abdelaziz Bouteflika est une donnée – sinon une inconnue – constante de l’équation politique algérienne. Une donnée devenue majeure après l’accident vasculaire cérébral d’avril 2013, qui a contraint le président algérien à être hospitalisé près de trois mois au Val-de-Grâce. Séjour suivi d’un chapelet d’autres, connus ou restés secrets, en France ou en Suisse. Et d’une dégradation continue, mais toujours inavouée, de la santé du chef de l’État et de son aptitude à gouverner.

Entre-temps, le président algérien avait obtenu, à mains levées, en décembre 2008, l’approbation par l’Assemblée de la modification de la Constitution, afin de lui permettre de briguer et d’obtenir, un troisième mandat en 2009, mandat qui fut suivi, en 2014, malgré l’appel d’un groupe d’universitaires et d’intellectuels, d’un quatrième mandat, obtenu sans discours ni campagne ! « C’est surprenant mais c’est ainsi, constate aujourd’hui l’un des signataires de cet appel. Les électeurs algériens, du moins ceux qui sont allés voter en avril 2014, ont élu au premier tour, avec près de 85 % des voix, un homme dont l’état de santé était tel qu’il ne pouvait remplir toutes les missions liées à sa fonction. »

Après 18 ans de présence à la tête de l’État – longévité exceptionnelle pour l’Algérie –, quel est aujourd’hui le rôle exact de cet homme de 80 ans, cloué sur son fauteuil roulant par la maladie et reclus dans son palais médicalisé de Zeralda ? Est-ce lui qui, en septembre 2015, a ordonné la mise à la retraite du puissant et redouté général Lamine Médiene, alias Toufik, chef depuis 25 ans du Département du renseignement et de la sécurité ? Est-ce lui qui, un an plus tard, a contraint à la démission l’un des ennemis mortels de Toufik, le secrétaire général du FLN, Amar Saadani ?

Est-ce lui, encore, qui s’exprime par la bouche de son jeune frère, Saïd, ancien professeur d’informatique et syndicaliste dynamique nommé conseiller à la présidence dès 1999 ? Saïd Bouteflika est-il devenu, avec la maladie et l’effacement de son frère, l’interprète de l’autorité présidentielle ou le porte-parole et l’instrument des clans qui se partagent et se disputent le pouvoir ? Serait-il à la fois l’un et l’autre ?

Est-ce Abdelaziz Bouteflika ou son frère Saïd, ou l’ami de ce dernier, le patron des patrons, Ali Hadad, qui a décidé en août de limoger, trois mois seulement après sa nomination, le premier ministre Abdelmajid Tebboune, qui souhaitait instaurer « une séparation entre l’argent et le pouvoir » ? C’est-à-dire s’attaquer à la corruption, aux trafics d’influences, aux attributions de marchés sans appels d’offres, qui sont monnaie courante en Algérie. Cette promesse lui avait valu une popularité jugée menaçante en haut lieu.

Est-ce le président, son « conseiller » ou un conclave secret de détenteurs des pouvoirs qui a désigné, pour succéder à Tebboune, Ahmed Ouyahia ? Secrétaire général du RND, allié au FLN dans l’exercice du pouvoir, Ouyahia, qui fut le chef de cabinet de Bouteflika, a déjà été premier ministre à trois reprises, notamment dans les années 1990, où il conduisit les réformes imposées par le FMI, en pleine guerre civile entre l’armée et les islamistes. Il y avait gagné le sobriquet de « Monsieur sale boulot ».

Compte tenu de l’opacité du régime algérien, tenter de répondre à ces questions relève de la spéléologie politique. Pour l’historien Benjamin Stora, spécialiste du Maghreb contemporain, « le pouvoir est la résultante d’une convergence de forces multiples – armée, services de renseignements, police, partis, patronat – qui cherchent à préserver leurs intérêts. Mais Bouteflika et son entourage proche sont encore au centre du jeu ».

« Saïd Bouteflika joue un rôle important, c’est vrai, mais il n’est pas Raoul Castro, estime quant à lui Nadji Safir. Il peut enrichir ses amis du jour au lendemain, mais n’a pas la clé du pouvoir. Le pouvoir politique, en Algérie, n’est pas – encore – héréditaire. Il est composé d’un ensemble complexe et organisé d’institutions, de mécanismes de prise de décision, de discours, de pratiques et de personnes qui doivent toujours être considérés dans leurs deux types de fonctionnement, formel et réel. »

« Le régime algérien fonctionne comme l’économie algérienne. Ils sont informels, confirme le politologue Abdelkader Yefsah. L’économie informelle domine en Algérie. La politique informelle aussi. Vu sa maladie, je ne pense pas que Bouteflika soit en mesure de diriger quoi que ce soit. Il ne reçoit plus personne et ne s’est pas adressé au peuple depuis des années. Il est l’otage de son entourage, qui a squatté tous les leviers de commande du pays. Une mafia militaro-civile constitue le noyau dur du commandement. »

Le pouvoir s’est lancé dans une surenchère avec les islamistes

« Nous sommes dans un système, explique un éditorialiste, où le premier ministre ne reçoit pas du président une lettre de mission, une feuille de route mais doit inférer de certaines de ses paroles prononcées ce qui est attendu de lui. On imagine le résultat quand le président peine à s’exprimer. » « L’Algérie, déplore un ancien haut fonctionnaire devenu consultant, qui tient à rester anonyme, dispose aujourd’hui d’un système politique autoritaire, sclérosé, qui va à contre-courant, à la fois du sens de l’histoire et de la volonté de changement de sa jeunesse. »

« Le problème de l’Algérie, résume un autre observateur anonyme, c’est qu’une élite politique d’octogénaires, de septuagénaires gère un pays de trentenaires. » « Le seul projet du gouvernement, c’est de durer dans le temps, pas d’offrir un projet de société à sa jeunesse, de refondre le système éducatif, universitaire qui connaissent une grave crise », regrette l’écrivain algérien Chawki Amari. « Au forum international de la jeunesse, on a envoyé un homme de 76 ans, Abdelkader Bensalah, le président du conseil de la nation, représenter l’Algérie ! C’est dramatique », fulmine celui qui est aussi chroniqueur au quotidien El Watan.

Force démographique dominante, la jeunesse, qui constitue l’écrasante majorité des chômeurs, peut légitimement s’estimer sacrifiée par le pouvoir. « Privée d’espaces de rencontres à son goût, faute de cinémas, de concerts, de night-clubs, de théâtres, de MJC, constate Benjamin Stora, elle ne dispose en fait que de deux lieux de rassemblement : le stade et la mosquée. » Et ne voit souvent son avenir qu’à l’étranger. Ainsi s’explique la ruée de milliers de jeunes Algériens vers l’Institut français d’Alger (IFA) pour s’inscrire au test de connaissance du français, indispensable pour partir étudier en France.

« Les jeunes partent parce que le rêve algérien n’existe plus, expliquait alors le sociologue Nacer Djabi dans le quotidien arabophone El-Khabar. Les études sont un moyen d’émigrer. Les pauvres partent en barque, les instruits avec un visa. » En 2017, plus de 32 000 jeunes Algériens des deux sexes ont déposé des dossiers à l’Institut français d’Alger. En principe, 8 500 visas étudiants devraient être accordés, contre 7 000 l’année dernière. Ce qui n’empêche pas le nombre des harragas (les brûleurs), qui jouent leur vie à pile ou face en tentant la traversée clandestine de la Méditerranée en bateau, d’augmenter d’année en année.

Pour les autres, c’est-à-dire la majorité, il y a la mosquée. « On est revenus à l’époque du FIS [Front islamique du salut, principale force politique du pays entre 1989 et 1992 – ndlr], mais désormais avec la complicité du régime, dit un universitaire algérois. Les Frères musulmans convoitent le pouvoir, les salafistes ont déjà étendu leur influence sur la société. » En 20 ans, le nombre des mosquées dans le pays a doublé, passant de 10 000 à plus de 20 000 aujourd’hui. « Et 70 % des mosquées, assure un journaliste, sont désormais aux mains des salafistes. »

L’exemple vient d’en haut. Depuis plus de cinq ans, près de 20 000 ouvriers – en majorité chinois – construisent à l’entrée d’Alger, le long de la route de l’aéroport, une mosquée géante capable d’accueillir 120 000 fidèles, qui devrait être, en capacité d’accueil, la troisième du monde derrière celles de La Mecque et de Médine.

Voulue par Abdelaziz Bouteflika comme la vitrine de l’islam algérien, elle devait coûter un milliard d’euros, soit 20 hôpitaux, avaient calculé les adversaires de ce projet pharaonique. L’addition dépasse déjà deux milliards d’euros. Même si elle ressemble fort, aussi, à un pied de nez adressé au voisin marocain, dont la mosquée Hassan II, à Casablanca, ne peut accueillir « que » 100 000 fidèles et dont le minaret culmine à 210 mètres, contre 270 pour celle d’Alger, l’initiative du président algérien illustre les concessions faites par le régime aux islamistes. Au nom à la fois de la tradition et de la concorde civile.

Au nom, peut-être aussi, de préoccupations électorales plus triviales. Une enquête sur « Les nouvelles formes de religiosité juvéniles », dont les résultats ont été publiés en 2012 par Insaniyat, la revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, montre que les jeunes Algériens revendiquent la religion comme « une composante essentielle de leur identité ». Selon cette étude, 94 % des jeunes interrogés déclarent faire les cinq prières quotidiennes. La majeure partie d’entre eux se prononcent désormais en faveur du rite hanbalite – source du wahhabisme saoudien – contre le rite malékite, traditionnel en Afrique du Nord. Le salafisme, en d’autres termes, a de l’avenir en Algérie.

« Tout indique que la dynamique d’islamisation provoquée par le FIS ne s’est pas épuisée avec sa disparition politique, constate le sociologue Mohamed Merzouk dans son analyse de l’enquête. Le FIS, estime-t-il, a légué à la société une religion banalisée par son inscription profonde dans les pratiques quotidiennes les plus anodines. À cette religiosité, […] la gestion politique de l’islam par le pouvoir étatique n’est pas étrangère. En quête d’une nouvelle légitimité, il s’est lancé dans une sorte de surenchère avec les islamistes en leur empruntant les mêmes référents. »

Et il leur a concédé une emprise démesurée sur la société civile : selon un économiste, les salafistes contrôlent aujourd’hui la majeure partie du commerce informel, qui représente 30 % du PIB. « On braque les projecteurs sur un malade pour cacher le vrai malade : le régime », déplorait en décembre 2015 l’ancien ambassadeur algérien à Paris et premier ministre Sid Ahmed Ghozali.

Quel destin guette aujourd’hui l’Algérie ? « On est dans la pire des situations : l’attente, confie le journaliste et écrivain Adlène Meddi (*). Même le gouvernement reconnaît qu’il ne peut pas se projeter. Toute la société est bloquée. Et en plus, on nous dit que, même mort, Bouteflika sera notre président. » Aucune hypothèse n’est exclue. Pas même le « recours salutaire » à l’armée, qu’un édito d’El Watan examinait – sans l’approuver – il y a deux mois.

———————

*Adlène Meddi vient de publier aux éditions algéroises Barzakh, 1994, roman dans lequel il revient sur le basculement du pays dans la décennie sanglante de la guerre civile.

faudrait dire qu’il n’ya plus d’internative en Algérie que part ;

-Un Zimbabwe de Mugabe (par la pérennité du régime en place)

-Une futur Somalie (par l’effondrement de l’économie Algérienne)

-Un futur Afghanistan (par l’emprise de l’islamisme)

Il y a vraiment de beaux jours pour l’Algérie!!!!!!!!!!!!!!

cadres de L’OTAN prédisent « pire qu’un éclatement » !!!

Quand les CRIMINELS tentent de S’HUMANISER !

La question est souvent posée, mais aucune réponse plausible n’a été formulée à présent. Mais alors, pourquoi ces CRIMINELS ET MAFIEUX de GENERAUX au pouvoir ont-il gardé un infirme, sénile, immobile, sénile, qui ne décide pas, ne gouverne pas, ne commande pas ?

En vérité, il y a là un grand coup de comm’, un message soft (!), qui consiste à rendre HUMAINS, COMPATISSANTS, TOLERENTS … ces sanguinaires et prédateurs que sont les décideurs réels, les vrais détenteurs du pouvoir que sont les Maîtres du DRS, et certains Généraux de l’Etat-major en l’occurence ….

Un coup à l’Américaine, à la Roosevelt’ienne !

Dans les séries américaines, très souvent, la police et l’armée sont ‘ humanisées ‘ , des liaisons sentimentales, des histoires d’amour, et des couples se forment…. C’est fait pour ‘ humaniser ‘ ces institutions pourtant réputées pour leur violences racistes, xénophobes… C’est presque un rituel, dans tous les films d’Hollywood (très lié au Pentagone et à la CIA) ….