Algérie. La dimension révolutionnaire de 1962

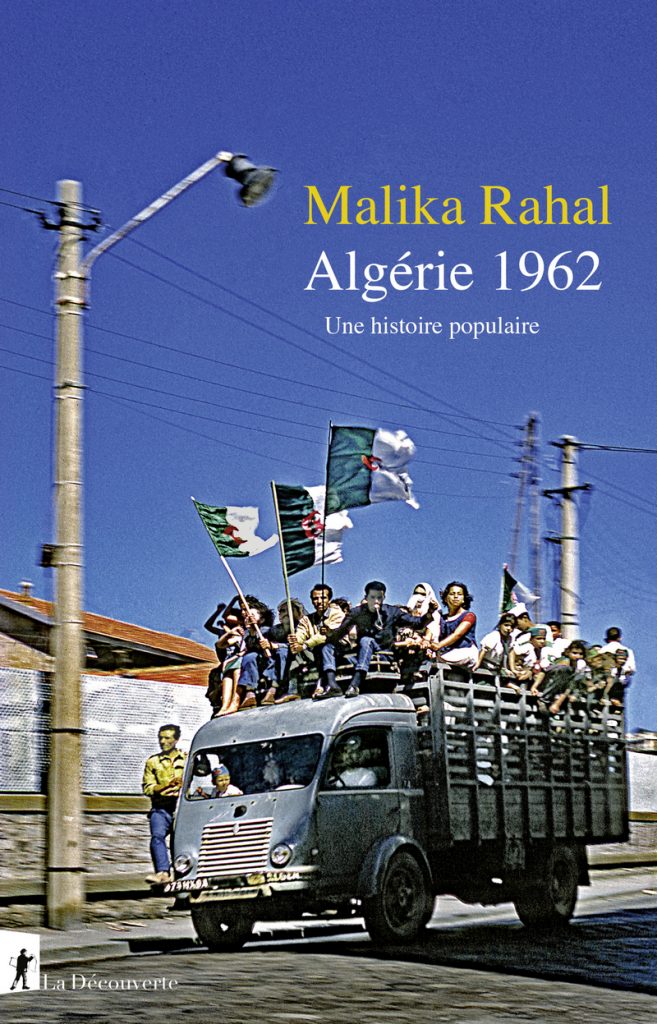

L’historienne Malika Rahal publie un remarquable ouvrage, Algérie 1962. Une histoire populaire à La Découverte. Elle revient sur les espoirs et l’effervescence d’une année marquée par le départ des Français, le retour des populations dans leurs foyers, le début de la construction d’un État. La période coloniale se referme, pays s’ouvre sur l’avenir et sur les premières frustrations. Orient XXI publie ici la conclusion de cet ouvrage.

HISTOIRE > PEUPLES ET MINORITÉS > CONFLITS > POLITIQUES > MALIKA RAHAL > 5 JANVIER 2022

Malika Rahal, Algérie 1962. Une histoire populaire

La Découverte, 2022

493 pages ; 25 euros

(ver. numérique 16,99 euros)

En Algérie, l’événement 1962 bouleverse le rapport que l’on entretient avec le passé, le présent et l’avenir et, ainsi, la conscience que l’on a de soi. Il change le temps vécu (ou le régime d’historicité) de la société algérienne, trace une ligne de partage entre passé et futur et donne le sentiment de franchir le seuil de l’avenir, qu’il soit l’accomplissement des attentes et espoirs anciens des uns, ou la réalisation des angoisses anciennes des autres. Pour la majorité des Français d’Algérie, en effet, l’événement provoque l’effondrement de leur monde et un désarroi qui, chez certains, nourrit la violence désespérée. C’est dans ce bouleversement du rapport au temps que se trouve, d’abord, la dimension révolutionnaire de 1962.

LE PARTAGE DU TEMPS

L’année est marquée par une double préoccupation, apparemment contradictoire. Elle est d’abord le temps d’une constante projection vers l’avenir, encouragée par le rythme des événements et l’aspiration à devenir, enfin, ce que l’on a rêvé d’être. Ce mouvement vers l’avenir est propulsé par des urgences vitales : se nourrir, se loger, se soigner et éviter de nouvelles catastrophes. Aggravées par le chaos provoqué par les bombes, les sabotages et le départ des Français qui désorganise l’économie et les services publics, ces urgences ne laissent que peu de temps pour se préoccuper du passé. L’urgence vitale est plutôt de s’approvisionner en nourriture, déminer les sols, organiser la rentrée des écoles et faire fonctionner les usines tout en mettant sur pied un État, former des instituteurs, médecins et ingénieurs pour assurer le changement d’échelle qui accompagne la transition et le remplacement de l’État colonial par l’État national.

Ce changement d’échelle de l’État est à la fois une ambition et une urgence. Deux documents révèlent l’intensité de l’effort et de l’investissement nécessaires pour le réaliser. À la fin de 1961 ou au début de 1962, dans une brochure non datée, le Gouvernement général de l’Algérie soulignait l’absurdité de vouloir loger et scolariser l’ensemble de la population colonisée d’Algérie : « La scolarisation de 2 000 000 d’enfants est presque irréalisable, puisque la construction des écoles absorberait la totalité du budget algérien […] et qu’il faudrait payer 40 000 maîtres supplémentaires. » Or, d’après l’Office national de la statistique, en 1970-1971, le nombre d’enfants scolarisés du premier au troisième cycle fondamental (le cours élémentaire et le cours moyen) était de 2 078 361. D’après les mêmes données, si à la rentrée de 1962 on comptait 23 602 enseignants du primaire et du secondaire, dix années plus tard, à la rentrée de 1972, on en comptait 64 744, soit plus de 40 000 de plus. Ce qui était inenvisageable pour l’État colonial était devenu la réalité de l’État indépendant, au prix d’un investissement pour l’avenir et d’un effort considérable.

Pourtant, dans le même temps, 1962 voit l’émergence du passé comme valeur symbolique avec la naissance de rituels de commémoration qui se sont transmis jusqu’au présent. Ces rituels de 1962 ont une dimension nationale et officielle, qu’accompagne l’entreprise de définition des catégories et de mise en récit de la guerre ; mais ce travail officiel est précédé et accompagné par des initiatives, gestuelles et rituels intimes, familiaux, locaux et informels. L’omniprésence des martyrs dans les rituels commémoratifs par exemple se formalise à la fois dans les gaʿdat (assemblées) familiales innombrables de 1962 et dans les manifestations publiques de plus en plus officielles et formalisées.

Dans ce changement du rapport au temps vécu, il y a une analogie entre l’échelle nationale et le niveau local ou familial. Ainsi, au niveau institutionnel, le passage du seuil de l’indépendance est évident : il est symbolisé par le franchissement de la frontière par les forces de l’Armée de libération nationale (ALN) de l’extérieur et les membres du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) jusque-là retenus à l’extérieur, par la cérémonie de transfert de souveraineté de Rocher-Noir, le 3 juillet, mais aussi par l’apparition de conflits internes au sein de la gouvernance de la Révolution jusque-là retenus et qui n’éclatent qu’une fois l’indépendance advenue. Le sentiment de seuil temporel se manifeste aussi dans le temps vécu, à travers des gestes quotidiens ou intimes : la contemplation des ruines et des traces de la guerre, les deuils enfin collectifs après avoir été retenus durant la guerre, les morts enfin annoncées après avoir été tues tant que durait le conflit, ou les mariages retardés jusqu’à l’indépendance.

De la même façon, la nature de 1962 comme temps des possibles est perceptible à la fois dans les sphères étatique, locale, familiale ou individuelle. Les multiples possibilités envisagées par les négociateurs d’Évian, ou l’enthousiasme pour les possibilités autogestionnaires ouvertes par le départ des propriétaires de terres correspondent aux possibilités pour d’anciens combattants de s’affirmer comme les autorités locales ; ou aux possibilités ouvertes aux hommes et femmes « regroupés » de rester, partir et éventuellement d’occuper des logements. Les possibilités du temps sont également narratives alors que se cristallise un récit national et, au niveau personnel ou familial, la faculté de faire oublier un pan de son passé et de raconter sa bonne guerre pour accéder à la reconnaissance et à des avantages matériels qui lui sont liés.

LE DÉPART SURPRENANT D’UN GRAND NOMBRE DE FRANÇAIS

1962 comme événement n’est pas seulement l’aboutissement de la lutte pour l’indépendance qui précède, mais semble aussi avoir une dynamique propre, inattendue aux yeux des acteurs de l’époque. Le départ surprenant d’un si grand nombre de Français accroît en effet considérablement les possibles en ouvrant des espaces physiques (logements, fermes, terres) et des espaces sociaux (emplois, responsabilités) qui auraient été inaccessibles dans l’ordre colonial ancien. C’est l’une des dimensions essentielles de l’événement que cette organisation sociale si profondément bouleversée qu’elle déroute les sociologues pour les décennies à venir. Le renversement de l’ordre ancien, si profond qu’il acquiert parfois une dimension eschatologique, dépasse la seule souveraineté étatique pour bouleverser en profondeur la propriété privée et les structures de production, l’emploi et le logement, les lieux de vie et les façons d’habiter. En cela, il est Révolution.

C’est ici que l’effort pour écouter les propos des acteurs et reconstituer leurs itinéraires se révèle le plus riche, car il donne à voir des habitants non pas victimes des événements, mais qui tentent de sortir des conditions dans lesquelles la guerre les a laissés pour se positionner au mieux et garantir leur avenir. Leurs efforts sont matériels et narratifs ou symboliques. Dans le temps fluide de 1962, les acteurs ont des « coups » à jouer1 pour améliorer leur situation en fonction de leurs aspirations, même si tous n’ont pas les mêmes possibilités. Tous les paris ne sont pas, bien sûr, gagnants et c’est à travers l’ensemble des possibilités ouvertes, saisies ou non, parfois manquées ou rapidement refermées, qu’apparaît la dimension mythologique de 1962, tout à la fois comme âge des possibles et comme source de toutes les injustices d’aujourd’hui. Du fait de son caractère fondateur, l’événement pose en effet la question de savoir si chacun a reçu selon son dû, matériellement et symboliquement. Dès lors, il acquiert le potentiel presque inépuisable d’expliquer les frustrations du présent. Dans le domaine des récits du passé, ce potentiel nourrit l’obsession de la falsification de l’histoire racontée depuis 1962, du vrai et du faux, ou des silences supposés coupables dans la société algérienne.

L’EFFERVESCENCE

Par ailleurs, 1962 correspond à l’une de ces phases identifiées par Émile Durkheim où la vie collective atteint « son maximum d’intensité et d’efficacité2 ». Cherchant, à partir de la société australienne, ce qui crée une société et maintient sa cohésion, le sociologue décrit des moments où « l’effervescence devient […] telle qu’elle entraîne des actes inouïs » et dégage une formidable énergie. Le sacré se loge alors au cœur de cette effervescence d’où naissent les croyances qui forgent la cohésion d’une société, ajoute-t-il.

Or, on l’a vu, tout concourt à l’impression d’effervescence en 1962, y compris la violence qui participe à la sonorité du moment, intercalant le bruit des bombes et bombardements entre ceux des exubérantes festivités collectives. L’effervescence est nourrie par le paroxysme d’émotions parfois contradictoires, mais simultanées : le deuil et la fête, la peur et la joie, l’espoir et la déception, la retenue et l’exubérance. Elle tient à la fluidité du temps, au rythme intraitable des événements qui contraste avec des phases d’attente. L’effervescence apparaît également dans les propos des témoins qui se souviennent d’une énergie hors du commun, d’une période sans sommeil durant laquelle chacun était capable de réaliser des miracles d’organisation.

L’effervescence est donc au cœur de l’événement et fournit l’une des clefs pour penser la question posée en introduction de ce travail sur les limites de 1962. Car l’effervescence ne commence pas en 1962, mais bien plutôt avec les manifestations de décembre 1960, pour se prolonger tout au long de l’année 1961 dans des formes qui ressemblent à celles que nous avons décrites pour janvier, février et mars 1962. Aux manifestations de décembre 1960 avait d’ailleurs répondu le référendum du 8 janvier 1961 par lequel la population française se prononçait en faveur de l’autodétermination en Algérie et qui constituait un début de la fin aux yeux de la population « européenne » d’Algérie. Ce double événement ouvre donc une dernière phase de la guerre, caractérisée par l’imminence de sa fin et l’irruption du peuple dans l’espace public. Or cette entrée en action du peuple en foule est l’une des conditions de toute révolution3. Là encore, il ne s’agit pas seulement du prolongement de la guerre, mais d’un événement en soi, comme le démontre l’énergie dont sont chargés les corps, corps dansant, corps marchant, corps organisant : une énergie révolutionnaire4.

Toutefois, l’analyse que fait Durkheim de la société australienne où l’effervescence est cyclique pose aussi la question de l’épuisement de l’effervescence et de son énergie extraordinaire. Qu’en est-il alors de la fin de 1962, de la fin de cette séquence ouverte en décembre 1960 ? L’une des façons de l’explorer est de mesurer la présence de la foule, qui se prolonge tout au long de l’année 1962 : elle est massive et débordante dans l’organisation des commémorations du premier 1er Novembre de l’indépendance. Mais on la retrouve encore, toujours débordante, lors des chantiers de reboisement de Larbatache en avril 1963. Plus tard, les observateurs noteront que les grandes commémorations officielles deviennent moins enthousiastes, plus formelles et plus raides.

Peut-on alors mesurer l’énergie qui accompagne l’effervescence pour la sentir faiblir ? Quelques détails sont de ce point de vue autant d’indices. Ainsi, lorsqu’il examine l’autogestion agricole, utilisant notamment les archives de l’UGTA en Oranie, Gérard Duprat décrit la façon dont sont appliqués les décrets de nationalisation de mars 1963 dans la ferme de Sidi Ben Adda (anc. Trois-Marabouts, arrondissement du Aïn Témouchent, à 80 km au sud-est d’Oran) : « Le comité est en place à 19 heures, soit deux heures après la nationalisation, un samedi après-midi. Le changement d’attitude est frappant. Pour les trente ouvriers, on peut dire que l’indépendance commence ce jour de mars 1963, plutôt que le 1er juillet 1962. La modification est brusque, totale, on se met sur l’heure au travail sans attendre le lundi. » Partout, écrit-il encore, « les ouvriers se remettent au travail avec acharnement, dès le jour même de la constitution des comités ». Plus tard en revanche, en novembre ou décembre 1963, les créations de comités de gestion donneront lieu à des démarrages plus hésitants et plus lents5, comme si l’enthousiasme faiblissait. Il semblerait donc y avoir encore un puissant enthousiasme au moins jusqu’au printemps 1963, enthousiasme qui se réduit par la suite.

LA DÉFINITION DE LA NATIONALITÉ

Il y a une dimension contradictoire dans les diverses mesures législatives de mars 1963, quand la loi sur la nationalité délimite le corps national en fixant les conditions de possession de la nationalité : même si, pour les Français d’Algérie, il reste encore deux années pour se déterminer de façon définitive, l’établissement de la loi représente une fermeture par rapport à un temps où l’Algérie semblait être le pays de qui voulait s’y reconnaître. Et les décrets sur la nationalisation des biens vacants, qui règlent les questions de propriété, referment certains possibles (le retour des anciens propriétaires français ou la restitution des terres à leurs anciens propriétaires dépossédés). Ces mesures législatives prolongent les efforts de retour à l’ordre apparus dès l’été 1962, lorsque le GPRA appelle à mettre fin aux festivités au lendemain du 5 juillet, lorsque les lecteurs des journaux écrivent pour demander moins de fêtes et plus de travail, ou lorsque l’autorité de l’État réprime des désordres attribués aux anciens combattants irréductibles de la wilaya 4.

Mars 1963 incarne toutefois plus clairement l’aporie de la Révolution, sa contradiction, c’est-à-dire le moment où elle instaure un ordre stable et des institutions qui entrent en contradiction avec son essence révolutionnaire. Il s’agit de sortir du temps de crise, de réduire l’indétermination et le sentiment d’un temps suspendu extraordinaire en reprenant le cours de la vie. Se joue alors la contradiction entre l’effervescence révolutionnaire et la mise en ordre institutionnelle qui est « sa paradoxale réussite6 », parce qu’elle réduit l’effervescence et referme des possibles en affirmant la prise en charge étatique de responsabilités dont s’étaient saisis les acteurs dans les mois précédents. Selon les termes de l’historien James McDougall, cette réalisation de la Révolution, scellée par l’État, qui est sa réussite, referme ses potentialités non réalisées.

« FAIRE PEUPLE »

L’on peut donc envisager un « long 1962 », ou une dernière séquence de la fin de guerre, de décembre 1960 à mars 1963, qui se caractérise par la présence de la foule effervescente, par l’expérimentation d’une énergie collective et par la prise en main d’un phénoménal pouvoir sur soi-même. Cette séquence est un temps de l’empowerment, de l’empuissancement, de la transformation des corps et d’expériences que nombre d’acteurs et d’actrices considèrent comme inégalables parce qu’elles portent au plus haut le sentiment de « faire peuple ». Aux corps de 1962, corps collectif et corps individuels rendus plus puissants par l’énergie révolutionnaire, correspond l’espace d’un pays augmenté pour déborder des frontières de l’État en train de voir le jour : espace accru par la solidarité intermaghrébine et par les circulations de révolutions qui révèlent son attractivité et le sentiment qu’il est, un temps, le pays de ceux qui se reconnaissent en lui.

Cette séquence constitue un entre-temps dont l’achèvement est de l’ordre de la perte, du fait de l’éloignement du temps de l’extraordinaire. Mars 1963 est sans doute une étape dans cette refermeture de 1962 et dans l’instauration de l’autorité étatique de la Révolution, plutôt que sa clôture définitive. Des échos de l’effervescence de 1962 se manifesteront en diverses occasions, comme à Larbatache en avril 1963, lors du festival panafricain de la culture de 1969, avec les brigades de volontariat de la révolution agraire durant les années 1970, ou avec les brigades d’étudiants en médecine qui continueront de faire des tournées parmi les anciens regroupés ou réfugiés à la même époque. L’ensemble de ces histoires reste à écrire.

Par ailleurs, le temps colonial ne peut, malgré les efforts, être entièrement repoussé dans le passé. Il resurgit parfois par éclats bruts de passé-présent, stupéfiants par leur actualité. Ainsi lorsque, le 5 juillet 2020, un avion a atterri à Alger en provenance de Paris, porteur des restes de vingt-quatre résistants algériens à l’occupation du pays. L’événement provoqua une intense émotion. Parmi les résistants, plusieurs étaient nommément identifiés, notamment le cheikh Ahmed Bouziane, figure héroïque et leader charismatique de la résistance au meurtrier siège français de l’oasis de Zaatcha, à 30 km au sud de Biskra, en 1849. Leurs restes avaient été conservés dans les magasins du musée de l’Homme, à Paris. Les cercueils de bois qui les transportaient furent exposés une journée durant au Palais du Peuple, à Alger, où tout un chacun pouvait venir se recueillir.

Certains qui sanglotaient alors devant les cercueils disaient être venus en pensant à leurs parents morts durant la guerre et dont le corps manquait toujours. Une femme venue de loin racontait, en arabe : « Hier [à l’arrivée de l’avion], nous avons fait un tel raffut avec nos youyous ! », avant de sortir de son sac l’attestation de martyr de son père, Hamdan Jabbas, dont, disait-elle, la tête n’avait jamais été retrouvée. La journaliste Ghania Mouffok y avait rencontré un homme vêtu d’une qachabiyya qui pleurait à chaudes larmes : Abdelatif Derradji était l’arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils du cheikh Bouziane, dont le nom de famille avait été changé par les autorités coloniales dans les années 1930 pour effacer le souvenir de sa résistance. Son grand-père avait combattu à Verdun, son père était un ancien moudjahid. Il raconta à la journaliste l’épopée de son ancêtre et la résistance de la tribu d’Ahmed Bouziane, entre Zaatcha, Biskra et Tolga, son exécution et la tête perdue enfin revenue aujourd’hui7.

L’indépendance était au cœur de ce moment où des morceaux de corps manquants étaient enfin rendus pour être enterrés, à leur place. Un détail semblait indiquer que ce sentiment était partagé. Au cimetière d’El-Alia, en pleine crise du Covid, l’enterrement se déroula sobrement, sans foule, et se termina par la remise des drapeaux couvrant chaque cercueil à un cadet ou une cadette de la Révolution. Mais une fois les officiels partis, des personnes anonymes se précipitèrent pour arranger la terre fraîchement retournée, nettoyer, marquer chaque tombe, les orner d’écharpes vert-blanc-rouge et prier.

PLUS DE CINQUANTE ANS POUR TERMINER LE DÉMINAGE

D’autres événements des années 2010 ont donné l’impression de clore une histoire qui aurait dû l’être depuis longtemps. Ainsi, en janvier 2017, Algérie presse service (APS) annonçait la fin des opérations de déminage des mines posées par l’armée française durant la guerre d’indépendance. Sur les 11 ou 12 millions de mines posées, l’état-major de l’armée annonçait que 8 854 849 avaient été détruites, principalement dans les zones frontalières. Depuis l’indépendance, on l’a vu, ces mines n’avaient cessé de faire des victimes anachroniques d’une guerre achevée. Comme beaucoup, j’ignorais que le déminage était encore en cours. En fouillant, j’ai découvert qu’il avait commencé dès l’indépendance puis, à partir de 1963, avait bénéficié du soutien des démineurs soviétiques. L’un des enjeux du déminage avait été la récupération des cartes des zones minées pour accélérer le travail. Or ces plans ne furent remis par le chef d’état-major des forces françaises qu’en octobre 2007, soit quarante-cinq ans après la fin de la guerre. L’un des artisans de leur restitution avait été Raymond Aubrac, ancien résistant français, lui-même en charge du déminage en France après la Seconde Guerre mondiale : Aubrac soulignait le caractère tardif de cette remise alors que la France avait, elle, bénéficié des cartes de la Wehrmacht rendues par l’entremise de l’Union soviétique et qu’elle avait joué le rôle d’intermédiaire pour obtenir la remise au Viêtnam des cartes américaines des zones minées le long de la ligne McNamara. Ces cartes tardivement rendues avaient accéléré la restitution progressive des terres déminées aux autorités civiles locales.

Nous avons évoqué le cas des Beni Boussaïd, réfugiés au Maroc et rapatriés à la fin de juillet 1962 vers la région de Tlemcen pour se trouver prisonniers de champs de mines : dans le rapport rédigé en 2017 par l’Algérie dans le cadre de la convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, se trouve justement une liste des zones minées correspondant à leurs terres ; leur restitution aux autorités civiles avait eu lieu le 27 février 2013. Qu’étaient devenus les Beni Boussaïd dans l’intervalle ? Restèrent-ils dans leur village avec une économie désormais dépendante ou grossirent-ils l’exode rural ? C’est une autre histoire qui reste entièrement à écrire.

Ces deux moments — la fin des opérations de déminage et la restitution des crânes des résistants — ont en commun de n’être pas un simple effet de mémoire du passé dans le présent, mais des éclats du temps colonial non résolus en 1962 et demeurés actifs dans le présent jusqu’à leur résolution tardive. Les histoires qu’ils règlent ne sont pas les seuls fragments de passé non résolus, ni les seules résistances coloniales à l’indépendance, tant s’en faut. Mais elles font, par contraste, apparaître la puissance qui fut nécessaire, en 1962, pour partager profondément le temps, refermer la période coloniale et ouvrir le pays à son avenir.