http://www.algerieinfos-saoudi.com/

Le PCA a été fondé en octobre 1936. Ces deux textes de Sadek Hadjerès ont été publiés en octobre 2006, à l’occasion du 70ème anniversaire de la fondation du Parti communiste algérien . Sadek Hadjerès, était membre du Bureau Politique du PCA de 1955 à 1965, puis premier Secrétaire du PAGS clandestin de 1966 à 1990

(I)Milieu des Années trente : Début de jonction du social et du national

Il y a de nombreuses façons de célébrer l’anniversaire d’une organisation. J’aurai sans doute l’occasion d’aborder le 70ème du PCA sous plusieurs angles « fondamentaux » au cours de l’année qui vient. Car la réflexion et les débats ne s’arrêtent pas à une journée symbolique, pas plus qu’ils ne s’arrêtent pour les femmes au 8 Mars, pour les travailleurs au 1er Mai, pour les partisans de la dignité nationale et de la Liberté au 20 août ou au 1er Novembre.

Aujourd’hui, à travers un simple rappel de quelques faits de l’époque, j’évoquerai, sans dresser un tableau historique, des épisodes qui illustrent le contexte socio-politique de cette fondation. Ces rappels ont eux aussi leur utilité et une signification fondamentale. Il est fréquent en effet, dans des polémiques partisanes ayant comme enjeu les luttes du moment, de raisonner sur les évènements du passé en se fondant sur les seuls critères et les conditions d’aujourd’hui. C’est perdre de vue que l’actualité présente est forcément le résultat d’évolutions historiques à partir de situations différentes. Transposer les logiques contemporaines aux situations révolues, c’est risquer de ne rien comprendre à la signification de l’évènement fondateur et aux évolutions ultérieures.

Les quelques faits que je vais évoquer illustrent selon moi un fait capital : les premiers pas de la jonction entre les luttes nationales et sociales. Ce phénomène au long cours est loin d’être achevé aujourd’hui (tout comme celui de la jonction du national et de l’international). Il a connu des fluctuations et des aléas au fil des décennies écoulées. Dans ce domaine, l’Algérie a souvent été en pointe par rapport à de nombreux pays du monde arabe, mais a connu aussi des retards et des remises en cause des progrès réalisés. Ces insuffisances sont l’une des raisons des déboires et des crises qu’a connues l’Algérie après des luttes héroïques et une indépendance qui méritaient un meilleur avenir.

En 1936, l’Algérie coloniale est à l’heure de l’effervescence provoquée par la réunion du « Congrès Musulman » en Algérie et l’avènement du Front Populaire en France. Le parti du PPA, issu de l’Etoile Nord africaine en France, commençait seulement à s’implanter, à la veille de la venue de Messali à Alger. J’avais lu ou entendu dire un certain nombre de choses sur cette période, mais c’est presque par hasard, une trentaine d’années plus tard, vers 1968, que j’ai eu l’occasion de mesurer par un témoignage vivant, direct et non partisan, l’impact qu’avait eu l’action des premiers syndicats algériens (dont le premier congrès, dans le cadre de la CGTU, semble remonter à 1932).

Vivant à nouveau clandestinement depuis trois à quatre ans après le coup d’Etat du 19 Juin 1965, je me trouvais de passage à la « mansarde » comme nous appelions le local exigu et obscur de la Basse Casbah, à la fois refuge pour quelques camarades et siège d’une imprimerie secondaire de « Saout-ach-châab », la principale se trouvant plus haut, dans la moyenne Casbah. La « mansarde » était nichée au premier ou deuxième étage d’ un immeuble vétuste et tombant en ruines, on y accédait par un escalier branlant mais il a abrité bien des épisodes de la résistance contre la politique antidémocratique et antisociale qui a caractérisé les premières années du pouvoir du « clan d’Oujda ». La répression contre les militants syndicaux, démocrates et communistes connaissait alors une de ses vagues les plus violentes. J’étais venu discuter avec un des « locataires » de la mansarde une opportunité inattendue de nouveaux papiers d’identité pour moi et il me fallait une photo sur le champ dans mon nouvel accoutrement. Il me proposa, étant donné l’urgence et la proximité du lieu, un vieux photographe ambulant, installé sur la Place des Martyrs, ex-Place du Gouvernement [1]. Il avait pour toute boutique sa vieille boîte magique et un maigre attirail en plein air.

Pas vraiment prudent pour moi mais il n’y avait pas le choix et c’était de toute façon moins risqué que certains studios professionnels. Pendant que le photographe à l’ancienne mode développait son cliché, je lui glissai :

– Tu n’as pas l’air d’avoir beaucoup de clients ? (Je m’en réjouissais, ça allait plus vite).

– Malheureusement, on ne gagne plus rien avec la concurrence du moderne, mais tout le monde n’a pas l’argent pour bien s’installer. Ah, win zman, où est le temps heureux ! Des centaines venaient alors défiler chez moi ! Je venais seulement de commencer.

– Comment çà, des centaines ?

– Les dockers, les travailleurs du port, djabouha (ils l’ont remportée, ils ont réussi !). Eux et beaucoup d’autres. Du jour au lendemain ! Avant çà, ils n’avaient pas de droits, hagrin houm (on les humiliait). C’était des journaliers, tu travailles aujourd’hui, demain on te jette. Quand ils ont arraché leur premier statut, c’était pourtant du temps de la France, en avant les photos pour établir leurs cartes. Et ensuite même les photos avec leurs enfants tout habillés de neuf pour les fêtes de l’Aïd ou du Mouloud. Heureusement, ils avaient eu à leurs côtés ç’hab essandika (les gens du syndicat) ».

Sentant mon écoute attentive, il poursuivait dans ses souvenirs : « Certains jours, ça bouillonnait par ici, Alors, même des non dockers venaient faire la photo, ils croyaient qu’avec çà, ils pourraient demander des droits. Et puis, il y avait parmi les dockers beaucoup de religieux qui fréquentaient « Nadi Ettaraqi ». Comme je faisais l’étonné, il poursuivit : « Tu vois l’immeuble en face (où siégeait le « Cercle du Progrès », siège des manifestations culturelles des Oulamas). Les gens pauvres et riches, habillés à l’arabe ou à la française ou moitié-moitié, affluaient pour écouter les conférences. C’était très animé. Il y avait l’istîmar (le colonialisme) mais en même temps on avait l’espoir ». En me rendant la monnaie pour le prix des photos, il m’ajouta : Allah idjib al-khir lal djamî, ya wlidi (Que dieu apporte du meilleur à tous, mon fils).

Cette allusion au flux et reflux des événements, aux sorts individuels et collectifs à travers les époques, m’avait mis du baume au cœur par les temps sombres que je vivais. Rien n’est jamais perdu des luttes passées. Le flash qu’il venait de dresser d’évènements qui l’avaient marqué, aiguisa ma curiosité pour tout ce qui s’était joué autour de ce lieu-carrefour (Bab-Azoun-Pêcherie-quartier de la Marine) où se croisaient les gens de la Casbah, du Port, de la grande Mosquée, les milieux d’affaires et les simples gens d’Alger ou de passage en provenance de l’intérieur.

J’appris ainsi, à travers les bribes de temps que le travail clandestin me laissait pour les lectures, bien des choses sur le milieu de cette décennie lointaine. Il arrivait en Algérie ce que redoutait le député socialiste français Abel Ferry (rien à voir avec le Jules) vingt ans auparavant quand il déclarait en 1913 à la Chambre française des députés : « Et l’histoire montre que, quand les problèmes sociaux puisent leurs forces dans les complications religieuses, dans les ressentiments nationaux, ils ont alors une force d’explosion incomparable » [2] .

Ce n’est pas pour rien que la » circulaire Michel » (du nom de Fernand Michel, secrétaire général des Affaires indigènes et de la police) suscitera en Février 1933 une grande émotion avec sa double interdiction : interdit aux Oulama, accusés d’agitation wahabiste, de prêcher dans les mosquées (seuls étaient autorisés les muftis officiels) ; interdit aux syndicalistes et aux communistes les déplacements sur les marchés et les douars dans les campagnes, comme le faisaient, selon ce chef de la police, les Rafa Naceur, Paul Radiguet et Ben Ali. La décision déclencha une vague de protestations dans la capitale. Plusieurs milliers de personnes ont défilé depuis la rue de la Marine où se trouvait Djamaâ Lekbir (la Grande Mosquée) à la rue de Constantine (aujourd’hui Asselah Hocine) devant la Préfecture pour réclamer l’annulation de l’arrêté. La police bouscule et arrête les manifestants. Parmi eux, Serrano, militant du Secours rouge et Navarro, responsable de l’Union locale des Syndicats CGTU, qui avaient harangué la foule à la sortie de la prière, place du Cheval pour manifester et qui vont être condamnés à six mois de prison.

À la même époque, la corporation des dockers était livrée jusqu’en 1932-33 au bon vouloir de quelques gangs du port, agents des acconiers et de la police, qui détenaient les jetons d’embauche, les distribuaient au prix fort ou à leurs mouchards, ne toléraient pas d’activité syndicale ou politique. Ils utilisaient la force et l’intimidation contre les travailleurs, qui étaient fragilisés par leurs conditions de vie familiale et d’habitat dans la Casbah ou les bidonvilles et dont une partie essayait de surmonter leur détresse en s’adonnant au kif et au vin.

Les Oulama menèrent à cette époque une large campagne par affiches contre le vin et les fumeries. Ils attirèrent au cercle du Progrès des dockers qui en suivant ces causeries réfléchissaient sous l’angle moral à leur condition et à leur esprit de responsabilité.

Un de ces dockers, En-Nafaâ, parmi les plus assidus au Cercle devint un militant syndical exemplaire et un cadre communiste de valeur sur le port [3] .

Sur le port en effet depuis des années, des syndicalistes comme Torrecillas luttaient pour assainir le climat empoisonné par les pressions policières et la corruption. Des militants, dockers ou non, expliquaient et organisaient sur place. La jonction entre le prêche moral des Oulama et les efforts de formation politique des communistes est parvenue, dans les conditions d’un mouvement socio-politique ascendant dans le pays et en France (Front populaire), à isoler la coalition des patrons et de leurs protecteurs dans l’administration française. Elle a contribué à l’édification d’un syndicat solide. Cette évolution gagna ensuite les autres ports algériens. Elle aura des conséquences positives sur le rôle des travailleurs dans le contenu des orientations sociales et démocratiques du mouvement national.

Pendant des décennies, cette « amana », ce message, comme le plus précieux des chargements, passera d’une génération à l’autre, porté sur les épaules de ces rudes travailleurs. Conscients d’être un des poumons économiques de la nation, ils refusaient de plier en dépit de leurs dures conditions. Ils n’ont ménagé ni leur sueur, ni leur bon sens, ni leurs vies.

Ils furent avant 1954 pour tous les Algériens et même pour d’autres travailleurs du monde, un exemple d’internationalisme en solidarité avec les patriotes du Viet Nam en guerre pour leur indépendance. Ils ont refusé de charger les bateaux français en partance pour le Viet-Nam, malgré la dure répression des CRS français et les pertes de salaires. Malgré aussi, malheureusement, l’opposition et le sabotage de militants nationalistes sur le port. Ce qui n’a pas empêché ces derniers de s’attribuer faussement plus tard la paternité de ces actions, pour faire plaisir aux Vietnamiens ou aux autres gouvernants de pays socialistes où ils étaient accueillis en solidarité. Pas plus que ne sont fondées les allégations sectaires de la Charte de la Soummam de 1956, déniant aux communistes et aux syndicats de l’UGSA (ex CGT), les seuls existants alors, la paternité des journées d’action et des grèves nationales de la première année de guerre. Les dockers, les traminots et d’autres corporations en furent les fers de lance, à un moment où le FLN comme organisation politique ne s’était pas encore affirmé dans la capitale avant la reprise en main par Abbane Ramdane, Lakhdar Rebbah et d’autres. J’ai eu l’occasion de rappeler que les militants FLN proches de ces dirigeants et chez qui j’étais hébergé (dont l’un est encore en vie) me questionnaient à ce sujet et que je leur confirmais chaque fois ce qu’il en était, leur annonçant même à l’avance l’action de masse prévue dans l’espoir qu’elle serait soutenue aussi par le FLN.

Les dockers ne baissèrent pas les bras durant la guerre de libération et ont poursuivi leurs actions sur le terrain, en dépit de l’inertie de certains cadres de l’UGTA qui se contentaient de collecter les chtirak pour le FLN, s’éclipsant ensuite aux moments des actions, comme me le dit en 1959 Ammi Said, ce vétéran des cadres dockers avec qui j’étais en contact régulier et qui sera assassiné quelque temps plus tard par l’OAS.

Une trentaine d’années plus tard après ce démarrage du mouvement syndical et communiste sur le port d’Alger, en ce Mai radieux et tragique de 1962 qui annonce la victoire, 63 dockers sont tués et 110 blessés au niveau de l’embauche par une voiture piégée de l’OAS.

Trente années encore plus tard, en Novembre 1995, Hafidh Megdoud, après tant d’autres militants syndicaux arrachés à la vie, est l’un des maillons de cette longue chaîne de l’honneur, du civisme et de l’intégrité au service de ses frères et soeurs d’espoir. Il est tombé en Novembre 1995 dans son quartier sous les balles d’un terrorisme à paravent idéologique, que ses compagnons avaient mis à plusieurs reprises en échec politique sur les lieux du travail, réussissant des grèves professionnelles ou d’intérêt national auxquelles les amis idéologiques des terroristes avaient en vain essayé de s’opposer. Quelques jours auparavant, il avait été suspendu, contre toute légitimité démocratique, du conseil d’administration de la Mutuelle des Transports où il représentait les travailleurs. Il a perdu la vie à la veille du renouvellement du conseil syndical du port d’Alger où les dockers s’apprêtaient à le reconduire dans ses responsabilités. Car il était de ceux qui se sont toujours battus pour préserver la plus haute conquête de ce mouvement syndical : le droit pour les travailleurs d’exprimer démocratiquement leurs préférences pour ceux qui se montrent envers eux les plus honnêtes, les plus dévoués.

Aujourd’hui, les syndicats de lutte sont toujours là sur le port, revendiquant à la fois leurs droits sociaux menacés et leur droit de regard sur la gestion économique qu’ils veulent à la fois transparente et au service de l’intérêt national et de la société.

Après ce flash rétrospectif sur la toile de fond du mouvement social le plus avancé au milieu des années trente, en prenant l’exemple emblématique d’une corporation parmi les plus combatives, plongeant ses racines dans la paysannerie et les quartiers populaires des villes, je reviendrai plus tard sur la fondation du PCA comme organisation politique formellement autonome, c’est à dire comment s’est constituée une trame organisationnelle dans laquelle se joindront le social et le politique, avec des résultats inégaux selon les périodes.

Publié dans Le Quotidien d’Oran du 10 Octobre 2006

mise à jour septembre 2011

(II)1936 : Politisation de la société et émergence des partis.

Au croisement du national, du social et de l’international

À partir de l’exemple des dockers, j’ai voulu illustrer précédemment comment les intérêts de classe et les luttes sociales des travailleurs, dans un environnement colonial hostile et agressif, ont généré des prises de conscience politiques à l’échelle nationale, dans la diversité des ancrages culturels spécifiques des différentes catégories.

Ce passage du social au politique dans un environnement international très tendu, a été sur les lieux du travail salarié la base principale de la naissance et du développement du Parti communiste algérien.

En fait, l’émergence d’autres mouvements et partis algériens a été un processus d’ensemble, dans le tournant politique qui a caractérisé ces années trente. Les célébrations à grand spectacle du Centenaire de la conquête française en 1930 ne parvenaient pas à cacher l’essoufflement économique de la colonisation et l’aggravation du sort des couches autochtones les plus pauvres. Les protestations de la population commençaient à se dégager des formes traditionnelles de résistance, repli passif ou émeutes sporadiques. Avec le soutien des travailleurs, militants et cadres européens les plus conscients et politiquement plus expérimentés, elles adoptaient dans les villes et parmi les travailleurs de la terre et les mineurs, des démarches et des structures syndicales et associatives plus modernes. D’où la recrudescence des réglementations (Code de l’indigénat, décret Régnier, mesures d’exception de toutes sortes) et l’aggravation de l’arbitraire quotidien violent ou insidieux, pour tenter de juguler cet éveil social, culturel, politique et idéologique.

Particulièrement en 1936, cet éveil est entré en interaction avec un contexte international caractérisé par la montée de plusieurs fascismes bellicistes, racistes et colonialistes (italien, espagnol, français et allemand), qui en Europe se sont heurtés dans de dures batailles à de vives résistances populaires. Celles-ci s’avèreront insuffisantes à leur barrer la route vers la deuxième guerre mondiale de 1939 préparée par les nazis. Elles auront eu aussi leurs prolongements en Algérie, à travers les ripostes souvent violentes des organisations du Front Populaire à partir de 1934, avec la participation croissante des travailleurs musulmans, avant comme après la constitution en mai 1936 du gouvernement Léon Blum en France.

Les communistes français, qui étaient une partie très active du Front populaire ne faisaient pas partie de ce gouvernement de coalition entre socialistes et radicaux, mais ils le soutenaient tout en s’efforçant de l’influencer. Il a duré moins de deux années, marquées néanmoins par des conquêtes sociales historiques pour la France.

Les travailleurs algériens et leurs syndicats n’en ont bénéficié que partiellement mais ce fut un grand acquis par rapport à leur situation précédente. Et surtout, la première brèche ouverte dans le dispositif répressif colonial a été mise à profit temporairement par différents courants de notre mouvement national pour accéder à la vie publique. Ils saisirent ce tremplin imposé au capitalisme français oppresseur pour poursuivre leur combat, qui de toute façon, ne pouvait compter sur la bonne volonté des colonialistes. Nombre de nos compatriotes s’étaient étonnés ou indignés que le gouvernement mis en place par le Front populaire (mais dominé par l’éventail droitier de ce front) avait été incapable de réformer sensiblement les structures principales du statut colonial. Ils ne mesuraient pas à quel point le système de domination inhumain s’était profondément enraciné depuis un siècle dans les institutions et dans les deux sociétés (européenne et même musulmane).

Le Congrès Musulman Algérien

Dans ce contexte général, l’éclosion de différents mouvements et partis politiques algériens anticolonialistes s’est faite par paliers successifs. Elle a combiné à la fois des actions réformistes contre les effets néfastes de la domination coloniale et une contestation radicale tournée vers l’indépendance. Ces deux volets des formes de lutte contemporaines peuvent s’épauler ou au contraire se porter tort par leurs discordes et rivalités, selon l’usage qu’en font les acteurs politiques. Chez nous comme on le verra, selon les conjonctures et les calculs tactiques de court terme, selon la nature des organisations ou les courants dominants en leur sein, les deux orientations ont été, tour à tour ou simultanément, mises en œuvre de façon complémentaire ou contradictoire.

Ainsi au cours des années vingt, les activités de Cheikh Benbadis étaient tournées surtout vers les domaines religieux, éducatifs et culturels, soutenues par des publications en langue arabe. Après la création en 1931 de l’Association des Oulama sous sa direction, la forte demande socio-politique des diverses couches de la société a poussé l’association à coiffer un deuxième « turban », en élargissant ses activités à des revendications plus nettement politiques.

Cette orientation se traduira en janvier 1936 par l’initiative du « Congrès Musulman Algérien », qui recevra le mois suivant l’appui des communistes (qui n’avaient pas encore fondé le PCA). C’est le moment aussi où la vague de contestation anticolonialiste a poussé le mouvement des « Élus indigènes » (nébuleuse où se côtoyaient des réformistes comme Ferhat Abbas ou des profrançais inconditionnels comme Bendjelloul) à s’impliquer dans des revendications plus hardies et à soutenir eux aussi, au moins temporairement, la démarche du Congrès musulman.

Ce dernier tint au mois de juin 36 un meeting enthousiaste au cinéma Majestic (aujourd’hui Atlas) où fut adoptée une charte réclamant pour les Algériens l’égalité des droits politiques dans le respect de leur statut musulman, la reconnaissance officielle de la langue arabe, la liberté du culte musulman. À côté de ces revendications « identitaires », étaient avancées celles des libertés syndicales, de presse, d’association et de réunion, la distribution des terrains domaniaux et communaux aux paysans pauvres, la satisfaction des revendications salariales et sociales des travailleurs.

Le Congrès, freiné par l’obstruction des beni-oui-oui profrançais comme Bendjelloul, n’a pas adopté le mot d’ordre défendu par les communistes, à savoir « Un parlement algérien élu au suffrage universel » (cf « Lutte sociale » n° 51 et 52 de mai et juin 1936). Des comités populaires du Congrès Musulman se sont créés à travers le pays et ont mobilisé pour ces revendications à la base.

Avec l’arrivée au pouvoir en France du gouvernement du Front Populaire, la décision fut prise par le CMA d’envoyer une délégation dirigée par Cheikh Benbadis (dans laquelle Abderrahmane Bouchama représentait les communistes) chargée de défendre les revendications adoptées. Elle y trouvera, à côté de l’accueil favorable et même chaleureux des communistes français (avec Maurice Thorez et Jacques Duclos), les promesses vagues, réservées et ambiguës du président du Conseil socialiste Léon Blum (faisant allusion à ce qu’on a appelé le projet français « Blum-Violette », qui n’était pas une revendication du Congrès).

La délégation se heurtera à l’attitude méprisante et menaçante du radical de droite Edouard Daladier, ministre de la Guerre. Celui qui deux ans plus tard capitulera honteusement devant Hitler à la rencontre de Munich, les a reçus debout, agressif et arrogant : « Je n’approuve ni vos revendications ni votre mouvement. S’il y a lieu, je n’hésiterai pas à utiliser la force ! » Réplique calme de Benbadis : « Il y a une force plus grande encore, celle de la justice et du droit ».

La certitude de Benbadis n’était pas une réaction subjective ou messianique. Elle se fondait sur la confiance en son peuple, en la force déjà éprouvée de son réveil. Elle se concrétisera 26 ans plus tard, en 1962. Il y contribua dès son retour, en concluant dans « Ech-Chihab » de septembre 1936 le compte rendu de sa mission infructueuse par un appel vibrant à la lutte et à l’union : « Peuple, … cette délégation t’a fait connaître et leur a fait entendre ta voix…alors qu’ils t’ignoraient totalement… Tu as prouvé que tu es un peuple épris de liberté, cette liberté qui n’a jamais quitté nos cœurs. Et dans l’avenir, nous saurons comment lutter, comment vivre et mourir pour cette liberté… Préserve et renforce ton organisation… Sache que cette lutte… n’est qu’un pas et un bond en avant qui amèneront d’autres pas, d’autres bonds en avant ».

Il faut préciser que, contrairement aux légendes suscitées par les polémiques politiciennes, Benbadis, tout aussi bien que les communistes, dans sa lutte pour des réformes immédiates, a toujours gardé à l’horizon le principe et l’objectif de l’indépendance. En avril 1936 il proclamait : « La nation algérienne n’est pas la France, ne peut pas être la France, ne veut pas être la France ! » Fière proclamation que durant la guerre de libération, « El Hourriya » , organe du PCA a reprise en 1958 après l’arrivée au pouvoir de De Gaulle, quand des rumeurs commençaient à courir sur des pressions discrètes des autorités françaises sur Yacef Saadi arrêté l’année précédente.

Dans le même Ech-Chihab de juin 1936 (date du CMA et avant sa tournée en France) Benbadis écrivait : « L’indépendance est un droit naturel pour chaque peuple de la Terre. Plusieurs nations qui nous étaient inférieures, du point de vue de la force potentielle et de la civilisation, ont recouvré leur indépendance. Nous ne prétendons pas… que l’Algérie demeurera éternellement ce qu’elle est. L’Algérie a changé à travers son histoire, de même elle pourra continuer à se transformer.

Les communistes face à l’impérialisme colonialo- fasciste

Depuis les années 33-34, la montée du fascisme autour de la Méditerranée avait la sympathie active des gros colons français. Leur soutien n’allait pas seulement aux « Croix de feu » et autres courants réactionnaires français, dont les milices racistes armées suscitaient en Algérie des assauts meurtriers contre les travailleurs et les militants syndicaux européens et musulmans. Les provocations et manipulations se multipliaient (précédées deux ans avant le CMA par les émeutes antijuives suspectes de Constantine). C’était le cas aussi de l’assassinat dans des conditions troubles de Bendali Kahoul (mufti d’Alger soumis au gouvernement général français), au moment où se tenaient les rassemblements du Congrès musulman. Les colons européens soutenaient ouvertement les franquistes espagnols ; certains de ces derniers revendiquaient l’Oranie, d’autres même l’Algérois) ; à partir du Maroc du nord occupé par eux, ils se sont soulevés contre laRépublique espagnole en juillet 1936. De leur côté, les fascistes italiens, envahisseurs barbares de la Libye puis de l’Ethiopie, revendiquaient la Tunisie et l’Est algérien.

Les communistes en Algérie (jusque là en majorité européens dans un pays où l’activité syndicale était strictement interdite aux musulmans) étaient encore organisés dans ce qui s’appelait la « Région algérienne du PCF ». Celle-ci avait succédé en mars 1925 aux organisations départementales du PCF en Algérie, après que ce dernier se soit détaché du parti socialiste au début des années vingt. Après la révolution russe d’Octobre 1917, l’Internationale Communiste mena une lutte prolongée contre les tendances colonialistes sournoises ancrées socialement et culturellement dans de larges secteurs de la population européenne.

Des moments forts de cette lutte ont été la dénonciation des tendances pro-coloniales exprimées par exemple en 1921 dans une motion de la section socialiste de Sidi Bel Abbès et surtout, par la courageuse et active opposition à la guerre franco-espagnole contre le soulèvement patriotique de Abdelkrim dans le Riff marocain en 1925.

Pendant ce temps, au sein des travailleurs algériens émigrés en France, naissait un mouvement radical, l’Etoile Nord-Africaine (ENA), créée en 1926. Elle défendra un programme revendiquant l’indépendance ainsi que, pour l’immédiat, des revendications progressistes dans les domaines socio-économique et culturel. Les membres fondateurs étaient en majorité des immigrés algériens membres du PC Français dont ils avaient le soutien et celui de la IIIème internationale communiste (à travers notamment une coordination inter-coloniale dont l’organe d’expression était « Le Paria » co-dirigé par Hadj Ali Abdelqader (algérien communiste) et le futur Ho Chi Minh).

Cette initiative découlait en droite ligne de l’appel de Lénine président du Conseil des commissaires du peuple, lancé en 1917 aux Musulmans des peuples d’Orient, les exhortant à briser les chaînes de la domination étrangère, tandis que l’Exécutif de l’Internationale Communiste lançait en mai 1922 un appel à « la libération de l’Algérie et de la Tunisie ».

Le mot d’ordre d’indépendance entre dans la vie politique

L’ENA, interdite plusieurs fois en France, a continué ses activités sous de multiples appellations (La Glorieuse Etoile en 1933, puis les Amis d’El Oumma en janvier 1937). Ses militants se battront vigoureusement en 1936 aux côtés des travailleurs français pour la mise en échec des menées fascistes. L’ENA donnera naissance l’année suivante, au PPA (Parti du Peuple Algérien) à Nanterre dans la banlieue parisienne. C’était en mars 1937, une année après que Messali, devenu leader de cette formation, avait été libéré par le gouvernement du Front Populaire de l’exil en Suisse auquel l’avait condamné le gouvernement de droite précédent. Il était arrivé à Alger en août 1936, au moment même où le Congrès Musulman Algérien tenait un rassemblement de 10 000 personnes sur le Stade municipal du Ruisseau (aujourd’hui Al-Anasser).

Il y prononça en même temps que Benbadis, un discours dans lequel, sans remettre formellement en cause les objectifs de lutte immédiats du Congrès musulman qu’il disait comprendre, il lançait un appel vibrant en faveur de l’indépendance, qui obtint aussitôt un chaleureux accueil de l’assistance. Les aspirations et les sentiments, cachés au fond des cœurs et de la société, trouvaient leur voie en entendant proclamer ce mot interdit. Certains, même entre proches, ne le prononçaient qu’en regardant prudemment autour d’eux « tais toi, s’ils t’entendent, ils vont t’envoyer casser les cailloux à Colomb Bechar !.

Mais les Algériens qui s’éveillaient à l’espoir ne demandaient que des occasions propices et collectives pour l’entendre claquer au grand jour comme un drapeau. L’expression avait un écho magique, débordant le sens institutionnel que lui donnaient les hommes politiques. Il n’évoquait pas forcément pour l’immédiat l’avènement d’un statut de liberté totale, mais c’était le soleil de la dignité et de l’espérance qui éclairait les perspectives dans la nuit coloniale.

Les communistes algériens avaient mesuré en d’autres occasions l’exaltation que provoquait ce mot d’ordre quand ils l’adressaient à leurs compatriotes. Ils avaient constaté comme l’année précédente, le 16 octobre 1935 (un an exactement avant la fondation du PCA) combien il soulevait l’enthousiasme des militants et non militants algériens en même temps que la réaction haineuse des colonialistes. Le journal La Dépêche Algérienne (le plus fort tirage de l’Afrique du Nord) venait de publier sur quatre colonnes le texte intégral d’un document signé par Jean Barthel (de son vrai nom Chaintron), délégué-instructeur du PCF auprès des communistes d’Algérie. Le quotidien colonialiste s’en indignait violemment et dénonçait « les agissements criminels du Parti communiste qui cherche à soulever les populations indigènes contre la France ». Il y était dit : « La nation française n’est pas la nation du peuple d’Algérie…. C’est la nation oppresseuse, la nation de l’impérialisme qui par le fer et par le feu, s’est annexé l’Algérie et qui courbe sous l’esclavage la nation algérienne ».

Grande joie chez les communistes algériens qui n’espéraient pas tant de publicité, affluant avec enthousiasme dans les locaux du parti et cherchant à diffuser le texte dans les quartiers populaires. Evidemment, la répression s’ensuit, Barthel sera inculpé et plus tard condamné à deux ans de prison en 1936 malgré le gouvernement de Front populaire. Il y échappera, se consacrant au renforcement de l’action nationale par les communistes, avant de s’engager comme volontaire dans les Brigades internationales aux côtés des républicains espagnols.

Il écrivait dans le même document : « À l’intérieur de la population indigène, le problème principal n’est pas « Fascisme ou antifascisme » ; il est « Impérialisme ou anti-impérialisme. … C’est donc tout de suite contre l’oppression et l’exploitation impérialistes que les indigènes ont à lutter dans le Front populaire » Ce que confirmait « La Lutte Sociale » de novembre 1935 qui constate que l’esprit colonialiste existe malheureusement aussi chez beaucoup de travailleurs européens et ajoute « … pour cela nous avons pensé qu’il était nécessaire de créer un Front populaire indigène à côté du Front populaire européen déjà existant et de travailler à leur coordination… vers un seul bloc solide et invincible dirigé contre le colonialisme »

C’est dans cet esprit que les communistes, comme indiqué précédemment, avaient répondu positivement à l’idée d’un Congrès Algérien, lancée dans “La Défense” par Benbadis, une idée « accueillie avec joie par notre peuple noble et fier qui veut se libérer de son esclavage ». comme l’écrit “La Lutte Sociale” du 15-29 Février 36)

Naissance du PCA, sur les terrains du national, du social et de la lutte anti-impérialiste mondiale

Il reste que la particularité de l’Algérie, à la fois pays musulman et colonie de peuplement européen, rendait plus complexe les problèmes d’une structuration organique capable de mieux faire converger les combats menés avec des motivations et des abnégations différentes par les secteurs les plus avancés de ces deux composantes actives de la population.

Les documents et les témoignages vivants que j’ai eu l’occasion de recueillir sur cette époque me font penser qu’il y a eu, aussi bien de la part de l’Internationale communiste que de nombreux acteurs algériens et français, une volonté récurrente et nettement affirmée d’édifier dans les plus brefs délais une organisation communiste algérienne autonome, résolument acquise à l’objectif stratégique d’indépendance et se distinguant par son enracinement à la fois social, national et organique dans le prolétariat autochtone. Dans le même temps, plusieurs facteurs ont retardé, freiné ou édulcoré cette exigence organique.

Parmi les obstacles, il y a eu au sein des appareils du PCF dont dépendaient directement les organisations communistes algériennes jusqu’en 1936, des pesanteurs de plusieurs sortes. Elles conjuguaient à la fois des pratiques bureaucratiques et des appréciations tactiques unilatérales ou dogmatiques sur les réalités algériennes. Elles ont poussé le PCF à des erreurs d’optique, considérant la contribution, stratégiquement justifiée, du peuple algérien à la bataille mondiale contre la montée du fascisme, dans les mêmes termes et modalités que celle du peuple français.

Les instances dirigeantes du PCF avaient pourtant eu le mérite de proclamer et promouvoir dans des contextes politiquement difficiles l’esprit de la solidarité de lutte. Elles ont plusieurs fois montré du doigt les dérives qui sont parvenues à infléchir leurs orientations tactiques ou leurs pratiques courantes. Mais à plusieurs reprises leurs dirigeants et militants à tous les niveaux ne sont pas sortis indemnes du bain dans lequel la bourgeoisie capitaliste maintient la société française, sur la toile de fond d’une désinformation et d’un francocentrisme renforcés par l’imprégnation subtile de l’idéologie coloniale, dans sa version « soft » et paternaliste (la « mission civilisatrice », les Lumières, Victor Hugo, etc,).

Luttes inaugurales de 1936 et premiers enseignements

Quoi qu’il en soit, la fondation du Parti Communiste Algérien à l’automne 1936, si elle doit beaucoup au stimulant externe qu’a été le mouvement communiste international à travers le PCF, a été un processus endogène, lié à la montée du mouvement anticolonial et national algérien dans toutes ses dimensions et ses composantes.

Ce processus aurait été impossible, ou il se serait réduit à l’agitation symbolique de groupuscules, comme il y en a eu toujours et partout se réclamant du communisme, s’il n’avait pas reposé sur un bouillonnement d’actions exceptionnel à la base de la population laborieuse musulmane exploitée.

Comme les autres composantes organiques nationales qui ont émergé alors, le PCA n’est pas tombé du ciel ou d’Outre Méditerranée. Le Congrès constitutif d’Octobre 1936 à Alger est le prolongement des actions de masse dans toute l’Algérie, qui restent méconnues quand on s’en tient à la seule chronique des appels, initiatives, programmes, décisions et résolutions au sommet.

Celles-ci ne seraient rien sans leur substance vivante, leur base dynamique, le mouvement social des dizaines de milliers de travailleurs dans les usines, les chantiers, les domaines depuis Maghnia jusqu’à Souk Ahras en passant par la Mitidja, la région de Tiaret, de Jijel, de Mostaganem, du Kouif, de Sidi Bel Abbès (surnommé par les fascistes « le petit Berlin »).

C’était les usines d’Alger comme les tabacs Bastos de Bab El Oued, où les femmes ouvrières dont la moitié étaient des musulmanes, ont occupé l’usine assiégée pendant plus d’un mois avant leur victoire. C’était les manifestations de rues où au lieu de fuir comme d’habitude les manifestants ripostaient avec ce qu’ils trouvaient sous la main et ont même envahi le commissariat central. Des actions qui ont affolé les autorités coloniales et surpris et enthousiasmé les responsables syndicaux habitués jusque là à un difficile et long travail patient. Des actions parfois meurtrières face aux milices des colons et aux forces de répression, menées à diverses reprises comme le dit l’un des manifestants revolver contre revolver et matraques contre matraques. Tout cela aussi bien avant qu’après la constitution du Front populaire, la tenue du Congrès musulman et les premiers pas du PPA sur le sol algérien.

C’est à la lumière de ces actions qu’on comprend le mieux l’émergence du PCA et sa réalité sur le terrain. Elle se confirmera par exemple aux résultats des élections municipales d’Alger l’année suivante (27 juin 1937) dans la section « Indigènes » pour laquelle sur 2188 votants, face aux « notables et administratifs profrançais qui recueillent 550 voix, la liste communiste en recueille 700 et la liste PPA 210.

Quand avec le recul du temps et de l’expérience, on examine cette année 1936, on constate tout ce qu’elle a apporté, qui contenait en germe les avancées nationales et sociales futures de l’Algérie. Mais aussi tout ce que les années suivantes n’ont pas permis de faire fructifier, en l’absence d’une unité d’action instaurée entre communistes du PCA, nationalistes du PPA et culturalistes des Oulama. Pourtant, les uns et les autres portaient, chacun à sa façon, une part des espoirs et des potentialités de notre peuple.

Ce n’est pas ici le lieu d’examiner les raisons, les enchaînements et les responsabilités de ces insuffisances. Chaque chose en son temps. J’estime pour ma part les responsabilités partagées. Elles sont sources d’enseignements dont nombreux restent valables dans les conditions particulières d’aujourd’hui. Un meilleur démarrage aurait évité bien des déboires à chacun de ces courants organisés et surtout au mouvement national, social et anti-impérialiste dans son ensemble.

En attendant, PPA et PCA qui n’ont pas su ou pu s’unir à temps, seront unis » par les colonialistes à partir de 1939 dans les prisons, où ils laisseront Kaddour Belkaim secrétaire du PCA mourir de tuberculose et où Mohamed Douar, traminot PPA élu triomphalement en avril 1939 aux élections cantonales d’Alger, succombera aussi, torturé à mort.

La lutte a continué.

NOTES

[1] Tout le monde continuait à l’appeler encore Blacet al Aoud, place du Cheval, à cause de la statue arrogante d’un général français, le duc d’Aumale en cavalier conquérant, alors que la statue avait disparu depuis l’indépendance.

[2] in Ch. André Julien, « L’Afrique du Nord en marche », Seuil, 1962, p106-107

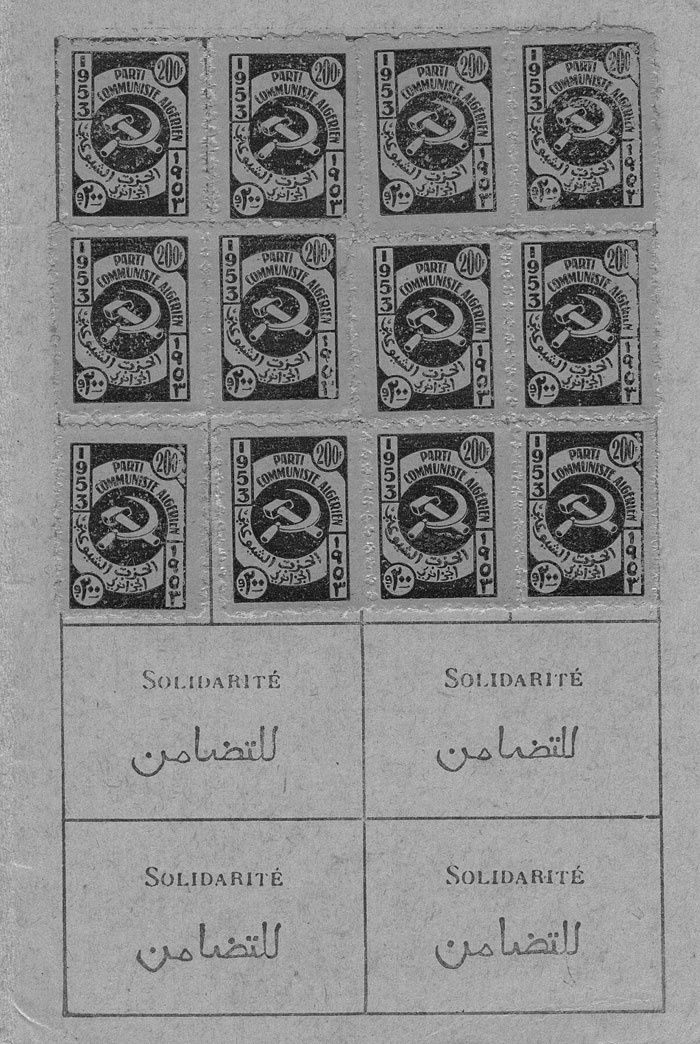

[3] Il suivit ainsi un itinéraire semblable à Tahar Ghomri, paysan d’Ifry (région de Tlemcen) organisateur dans les années 40 des Unions paysannes de la région avant de devenir membre du Comité central du PCA. Organisateur avec Mejdoub Berrahou et Benamar Mahrouz des grandes grèves qui avaient fait trembler les gros colons d’Oranie en 1951, il est mort au combat dans le maquis de Sebdou en 1957. Ou encore de Chebbah al Mekki, originaire des Aurès et qui organisa dans les années 30 dans cette région à la fois des activités théâtrales et culturelles, des luttes d’Unions paysannes et des actions anticolonialistes contre les bachaghas de cette région. Cela lui valut pour l’une d’entre elles d’être traîné sur des dizaines de kilomètres en plein été avec les poignets attachés derrière un cheval, avant d’être emprisonné (un timbre du Secours populaire algérien avait illustré cet épisode). Tous deux avaient été membres de l’Association des Oulama

Sadek Hadjerès

18 Octobre 2006. Le Quotidien d’Oran