L’an II de la révolution algérienne · Le Hirak a remué tous les contentieux accumulés depuis l’indépendance entre la population et ses dirigeants. Contre la pesante dictature de l’unité du « peuple », la fraternité a fait irruption. Improvisant une fête païenne contre le pouvoir des puissants, portée par des images symboliques, la rue a repris une manière de faire l’histoire par le carnaval en cette terre méditerranéenne.

CULTURE > POLITIQUES > L’AN II DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE >

GHANIA MOUFFOK > 20 FÉVRIER 2020

https://orientxxi.info/magazine

Rarement la classe dirigeante algérienne aura été autant et aussi librement moquée, insultée, brocardée depuis Gaïd Salah « le ventru » jusqu’à « Tebboune el cocaïne ». L’un après l’autre ont incarné ce que le personnel politique appelle « les symboles du système » : le premier en sa qualité de chef d’état-major qui accompagnera, selon sa propre expression, le Hirak à ses débuts depuis le ministère de la défense avant de périr d’une crise cardiaque, non sans avoir rempli la mission qu’il s’était donnée contre « la volonté populaire » de remplir « le vide constitutionnel » laissé par la démission forcée du chef de l’État Abelaziz Bouteflika ; le second puisque le voilà mal élu, mais élu quand même, président de la République.

Cette acrobatie juridico-institutionnelle témoigne une fois encore de la capacité élastique du système à se maintenir, mais sur le fond les tyrans sont sans surprise, fidèles à eux-mêmes. Ils ne sont que la continuation de la comédie du pouvoir qu’ils se passent des uns aux autres, et le long intermède du « bouteflikisme » n’aura été possible que parce qu’il y a eu un avant. On ne peut comprendre ce qu’est devenu le Hirak si on ne convoque pas ces années de guerre intérieure fratricide (1991-2002)1 qui ont précédé et rendu possible le règne du « bouteflikisme ». Il n’a été que la conséquence de deux guerres, la guerre intérieure cachant une guerre économique destructrice par l’arrivée du marché qui a permis un transfert massif d’argent public, de biens communs — dont les terres de la révolution agraire, des collectifs paysans — vers des intérêts privés.

La société algérienne a fait cette expérience historique, d’une violence inouïe et sans bruit, de passer d’une économie administrée à un libéralisme rentier. Détruisant l’État issu de l’indépendance, interdisant toute forme d’organisation autonome de la société, écrasant le monde du travail par un chômage massif, aggravant les inégalités, et abandonnant des millions de personnes dans ce lieu infernal dit « informel », d’une grande cruauté, humiliant parce que terre sans droit par excellence. Dans cet univers, le harrag fait figure de martyr absolu ; sa tombe est en mer, un mort sans terre presque irréel. Irréel comme l’Algérie emmurée sous un unanimisme de façade qui la rend terra incognita, interdite de se penser, de se panser. Un pays où il est interdit de parler des malheurs, qui se traduit en définitive par l’interdit de faire débat contradictoire.

Ce sont depuis tous ces enterrements bâclés que des Algériennes et des Algériens ont marché pour bousculer l’ordre des morts et qu’enfin règne celui du vivant.

C’est à partir de cette histoire que ce nouvel acteur qu’on a appelé par consensus et surtout par défaut le Hirak est né, convoquant tous les contentieux accumulés depuis, au moins, l’indépendance jusqu’à nos jours. Comment nommer l’insaisissable si ce n’est par le « Mouvement » qu’il impulse depuis les profondeurs d’une formation sociale et dans l’invention de ce qui surprend ?

DE L’UNANIMISME ET DE SON CONTRAIRE

Cette invention a une histoire :

On peut avancer qu’une invention considérable s’est manifestée en Algérie à partir des années 1980, dont le printemps berbère (1980-1981) a été la première expression perceptible sur le plan international, le premier mouvement social qu’il ne fut pas possible de sceller aux regards des étrangers ; mais celle-ci s’est trouvée, de manière continue et au sein même de chaque alternative et de chaque démarche, confrontée non seulement « au vertige de l’ouverture » (l’idée que les problèmes internes doivent être réglés de l’intérieur), mais aussi à l’impossibilité, cognitive, bien plus qu’idéologique ou politique, de rompre avec la valeur cardinale de l’unanimisme.2

Feu Fanny Colonna, sociologue, chercheuse émérite, écrivait ces lignes en 1996. Aujourd’hui on pourrait ne pas en changer une seule tant cette impossibilité de rompre avec « l’unanimisme » est toujours à l’œuvre.

Cette impossibilité rappelle que quand on naît et grandit dans cette dictature de l’unité comme fondement d’une nation et de son pouvoir, on ne s’en débarrasse pas comme on balaye la poussière. « De la charte d’Alger de 1964 à la Charte pour la paix et la réconciliation de 2006, en passant par la charte nationale de 1976, l’unité du peuple est un dogme qui n’a pas fini de servir », écrit Khaled Satour, juriste, auteur d’un blog (Contredit) d’une remarquable lucidité, dans « L’encombrante unité du peuple ».

Et en effet il va servir. C’est le grand paradoxe de ce moment d’histoire : plus le système se dévoilait par la grâce du Hirak et plus ce dernier était voilé, « vendredisé », depuis ce que l’on appellera ici « le récit dominant » qui s’est donné pour mission d’accompagner le Hirak en interdisant à son tour de questionner sa pluralité, les différentes forces sociales qui le traversent, les idéologies, les projets en concurrence, ses luttes sourdes, mais pas aveugles. En enfermant ce théâtre d’ombre et de lumière de la taille d’un pays dans un cliché : « un seul héros le peuple », un et indivisible dressé comme un seul homme face au « système ».

Les premiers à démentir ce cliché seront les photographes, enthousiasmés par ce que l’un d’entre eux, Samir Sid, appelle « le Disneyland de la photo ». « Un seul homme » n’existe pas, ils sont des millions, chacun affichant une identité, une communauté d’identités nouvelles et anciennes où tout est signe, message, de la coiffure à la pancarte individuelle écrite à la main, de la couleur des bandeaux à celles des drapeaux.

DE LA RÉPUBLIQUE DES FRÈRES À LA RÉVOLUTION DU SOURIRE

Le 22 février, la première photo, en noir et blanc (en illustration de cet article), est de celles qui s’imposent. Elle annonce l’arrivée d’un nouvel acteur sur la scène politique. L’insurrection est celle de citoyens mélancoliques. Sans eux il n’y aurait pas eu de Hirak. Ses armes politiques, révolutionnaires, entendues comme totalement nouvelles, sont le bouclier de la selmiya, le pacifisme pour conjurer la guerre entre frères qui nous habite, porté par les bras de la fraternité. Une fraternité qui permet de sécuriser le périmètre de la rue, de désarmer — dans une auto-organisation remarquable, qui ne sera jamais démentie — les forces de l’ordre auxquelles est imposé un nouvel ordre public pour ouvrir la Cité interdite. L’utopie est la « République des frères » qui se construit d’abord par le bas et dans la rue et qui s’adresse, se dresse contre la monarchie des gangs :« Ceci est une République ce n’est pas une monarchie ». Ils en appellent à un État juste plus qu’à un État de droit, à une éthique plus qu’à une idéologie.

Très vite, le 1er mars, la deuxième photo, en couleur, se pose : « mannequin et danseuse », une jeune fille en jean et perfecto noir, repérée par une photographe professionnelle sur les réseaux fait le « shooting », sur un seul pied rose, le bras levé vers le ciel. « Le cliché a fait le tour du monde », note le site de France 24 : « Une ballerine algérienne d’à peine 17 ans a été immortalisée par une photographe dansant en pleine manifestation à Alger ». L’immortelle est parfaite pour mondialiser et simplifier le message : en Algérie c’est la « révolution du sourire ». « La jeune photographe espère que ce mouvement de protestation tirera l’Algérie vers le haut ».

Faut-il regarder l’Algérie vue d’en bas ou vue d’en haut ? C’est toute la question du Hirak. Autre question au présent et d’avenir : avec ou sans les femmes ? Si l’image du « carré féministe » la rend visible dès le 29 mars 2019, elle rend également visible la réponse des dominations : ce n’est pas le moment… de diviser « le peuple », l’indifférence n’a pas de sexe.

Marchons et simplifions le monde : « la jeunesse » arrive et la voilà chargée de mission, à charge pour elle d’inventer « une nouvelle République », une image relevant plus de la démographie que de la sociologie.

Mais rien n’empêche de la prendre en photo, le récit dominant va choisir la sienne : « les étudiants » qui, depuis le 26 février 2019, sont entrés en scène dans une marche à part, dite « du mardi ». « Le mouvement étudiant autonome et démocratique algérien est devenu un acteur politique majeur, écrit un universitaire enseignant dans les colonnes d’El Watan. Un sujet historique dans les luttes politiques et sociales initiées par le mouvement populaire historique…pour le changement du système politique … et l’avènement d’un état civil et de droit dans une Algérie libre, démocratique et sociale. »

Qu’importe si sur l’image trône la figure du cheikh Abdelhamid Ben Badis qui signe l’appartenance à un « nouvel acteur », encore un, la Badissiya Novembriya, une nébuleuse identitaire d’extrême droite se revendiquant de la pureté de novembre 19543, des valeurs religieuses du cheikh — « l’Algérie est musulmane et des Arabes elle est cousine » — et qui partage le monde entre « les Arabes » et les « zouaves » (traduire : « les Kabyles ») suspectés d’être les « enfants de De Gaulle ». Et si les étudiants ne sont plus au rendez-vous du mardi, parce qu’ils ont examen, leurs parents continueront le travail pour eux.

« QU’ILS S’ARRACHENT TOUS ! »

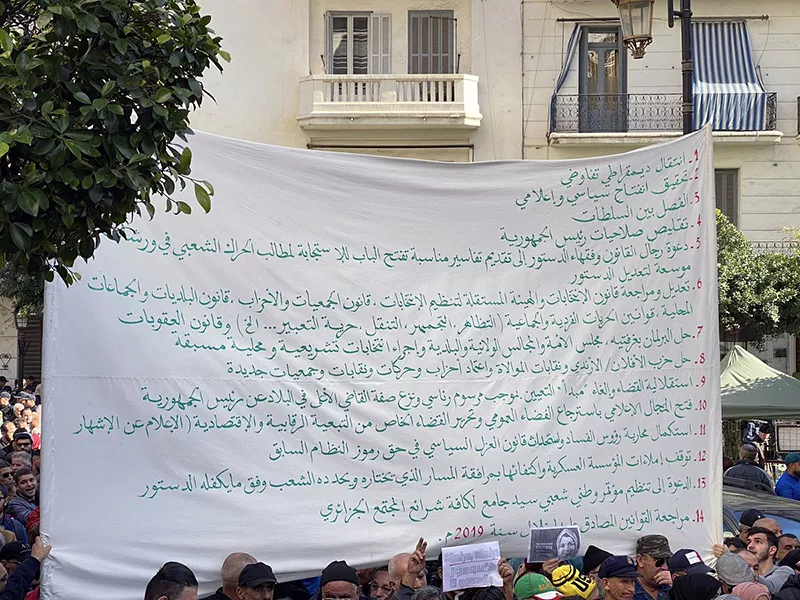

Tout au long de l’année, les dominants vont construire leur récit à partir de ce qui leur ressemble, rassure leur conformisme et leur confort, jusqu’à la dernière photo de cette affiche qui affirme au nom du Hirak : « Nos revendications sont politiques et non sociales ».

Ainsi évacué, l’effacement de la question sociale est comme une signature du récit qui depuis le Hirak s’est évertué à y construire son hégémonie.

Selon ce récit, le Hirak n’aurait d’autre mission que d’installer un « État civil et non militaire » (concept suffisamment flou pour être partagé aussi bien par l’islamiste que le démocrate) par la grâce d’une « phase de transition » aux contours aussi flous, mais qui ne peut même pas s’imaginer sans le concours du « système » sur lequel « le peuple » doit « continuer à faire pression » en marchant, et à condition que « toutes les choses qui nous divisent durant cette étape sensible, il faut qu’on les mette de côté. Parce que ce qui nous intéresse c’est de continuer avec la même détermination, union et pacifisme »4 pendant que « le monde nous regarde ».

Dans « la rue », « un peuple » contre « un système ». Image paralysante par sa puissance mystificatrice du désir profond de la rue de se rendre agissante bien qu’à la forme passive, en arabe algérien « Itnahaw gâa », « qu’ils s’arrachent tous ». Pendant que toute autre forme d’agir se caricature en figures infamantes « du doigt bleu », marqué à l’encre de la trahison « a voté », au « lécheur de rangers » tout suspect de vouloir innover, jusqu’à l’écrivain Kamel Daoud devenu le docteur Faust à qui l’image demande, à la manière de Marguerite, la femme qu’il avoue aimer : « Et bien, dis-moi, comment fais-tu avec la religion ? »

Comment ne pas se questionner sur ce qui se donne à voir dans un pays où s’exposer c’est toujours se mettre en danger et où le Hirak est né — ce n’est pas anodin — d’un mot d’ordre anonyme diffusé par les réseaux sociaux ? Comment ne pas s’interroger sur les forces sociales qui se mettent ainsi au centre et s’obstinent à ramener l’inattendu qui espère faire histoire dans la prison mortifère de l’unanimisme, depuis la même matrice du « pouvoir » qu’elles prétendent combattre ?

LE SACRÉ ET L’ILLUSION

« L’expérience historique atteste, analyse Khaled Satour dans l’article cité plus haut, que lorsqu’une protestation d’envergure prétend s’exprimer au nom du « peuple tout entier », celui-ci n’est jamais que le nom que se choisissent des classes plus ou moins favorisées. En Algérie, c’est probablement une classe moyenne, séduite par les attraits de la démocratie libérale à l’occidentale, mais encore trop faible pour assumer ses desseins, qui s’exprime depuis le 22 février au nom du Hirak ».

Probablement, ces couches moyennes sont les principales bénéficiaires du modèle de développement algérien, qu’elles ont largement contribué à façonner. Des intérêts aujourd’hui menacés et qui dès lors oscillent entre le Hirak et « le système ». Un rôle d’équilibriste nourri d’image plus que de raison :

Et, sans doute notre temps […] préfère l’image à la chose, la copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être […]. Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane c’est la vérité. Mieux le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l’illusion croît, si bien que le comble de l’illusion est aussi pour lui le comble du sacré5.

Les classes moyennes ont confondu le spectacle, ce « mouvement autonome du non-vivant » selon Guy Debord, avec l’humanité grouillante qui s’affronte autour de la rente et de ses dépendances. Elles tentent de mettre le monde sur leur tête alors qu’il marche sur ses pieds. « Ils n’ont pas compris, se moque un vieux militant, que le pouvoir n’a plus besoin d’eux, il n’a plus besoin de leur médiation parce qu’aujourd’hui tout le monde sait lire et écrire en Algérie, contrairement aux années 1950 ». Jamais les Algériens et les Algériennes n’ont autant lu, débattu, questionné : comment on arrache une dictature ? Par quoi on la remplace ? Qu’est-ce que la Nation ? Qu’est-ce que le peuple ? Qu’est-ce que dit la Constitution ? Et les Algériens et les Algériennes, que veulent-ils ?

Des projets s’affrontent. Peut-être qu’ils ne cherchent pas des bergers, mais une alternative du XXIe siècle et qui pourrait commencer en se débarrassant de ce calamiteux « un seul héros le peuple » né de la guerre de libération nationale pour faire taire la guerre des frères qui se disputaient le pouvoir de Tripoli à Alger, pour fonder le parti unique, la langue unique, la religion unique, les racines uniques et se saisir de l’héritage de toutes les luttes, de tous les martyrs, de toutes les résistances populaires en les déclarant résolues jusqu’à oublier d’enterrer les morts alors que l’honneur l’exige et qu’ils nous hantent. Comment sortir de cette sacrée unité pourchasseuse du « traître », de l’hérétique à pendre et à chacun le sien ?

La vertu du Hirak est peut-être d’avoir désacralisé le champ de la politique à l’échelle d’un pays, en sortant des mosquées. Il a dit qu’il relevait du champ du profane et qu’au fond l’Algérie n’était qu’un immense stade de foot où s’affrontent des équipes adverses chargées de se faire peur. Par les cris, la danse et la transe, par l’invention d’une langue commune — et elle s’est imposée arabe et populaire —, et que chacune porte ses couleurs identifiées et identifiables, que chacun sorte de l’ombre. Dise d’où il parle dans la fraternité, ce contraire de l’unité, et que commence le match. Là où ni la victoire, ni la défaite ne sont acquises à condition cependant, puisque l’histoire est sans fin, de rappeler le pouvoir des puissants à ses limites. C’est à partir de là qu’on pourra enfin proclamer — en incluant « les femmes » puisqu’on leur reconnaît le droit d’être croyantes : « Que diable, à chacun son dieu » !