RÉCIT

5 JUILLET 2022PAR FABRICE ARFI

Comment fonctionne un État quand il se met à emprisonner arbitrairement, à torturer et à assassiner ? Qu’en reste-t-il six décennies plus tard ? Y a-t-il encore des choses à apprendre ? Pour essayer de répondre à ces questions, alors que l’Algérie célèbre le 5 juillet les 60 ans de son indépendance, je me suis plongé pendant plusieurs semaines dans une infime partie des archives de la République sur la guerre d’Algérie (1954-1962), dont certaines ont été déclassifiées fin 2021 sur décision d’Emmanuel Macron.

En me lançant dans cette quête, je n’avais pas la prétention de révolutionner l’historiographie* déjà si riche de cet événement-matrice qui constitue, avec le génocide des Tutsis du Rwanda (1994), l’un des moments les plus sombres de l’histoire contemporaine de la France. Mais en parcourant les cartons des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et du Service historique de la Défense à Vincennes (Val-de-Marne), j’ai voulu voir par moi-même à quoi pouvaient bien ressembler les crimes d’une guerre – de cette guerre si particulière – quand ils étaient consignés sur papier officiel au plus haut niveau de l’État, à l’Élysée ou dans certains ministères.

Ce que j’y ai lu m’a souvent stupéfié.

Comme des millions de Français et de Françaises, j’ai une histoire algérienne. Mes grands-parents paternels y sont nés, y ont vécu avec leurs trois fils et en sont partis définitivement en 1961, un an avant la fin des « événements ». Ma grand-mère, Olympe, appartenait, si j’en crois le livre Les Trois Exils de Benjamin Stora sur les juifs d’Algérie, aux megorachim (« ceux de l’extérieur » en hébreu), étant issue d’une famille séfarade plutôt aisée, chassée d’Espagne au XVe siècle.

Mon grand-père, Élie, faisait partie des tochavim (« les indigènes »), des gens de peu qui formaient la masse du judaïsme algérien. Sous Vichy, Élie a été l’un des 31 gendarmes (sur les 23 600 du pays) à s’être déclarés juifs à la suite des lois et décrets antisémites du maréchal Pétain. Cela lui a valu d’être radié des cadres de la gendarmerie le 21 mai 1942, puis d’être réintégré par la suite. Élie recommencera à travailler fièrement pour le drapeau, mais j’ai toujours entendu dire dans la famille que « papy »,bien que fonctionnaire loyal, n’était pas totalement indifférent à l’idée qu’un peuple veuille disposer de sa terre et de son avenir.

https://flo.uri.sh/visualisation/10517903/embed© Infographie Mediapart

Il n’y a pratiquement pas une famille française qui n’ait un lien, direct ou indirect, avec la guerre d’Algérie. On pourrait penser que c’est une histoire ancienne, sans présent ni futur. Pour se convaincre du contraire, il suffit de réécouter le discours inaugural de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale prononcé, mardi 28 juin, par le doyen de la Chambre, le député d’extrême droite José Gonzalez (Rassemblement national – RN), qui a dit à la tribune sa nostalgie de la France coloniale puis, dans la foulée, s’est montré incapable devant les journalistes qui l’interrogeaient d’en reconnaître les crimes en Algérie.

Cette scène, dénoncée par une grande partie de la gauche, a eu lieu quelques jours après un week-end de célébration à Perpignan (Pyrénées-Orientales), sous les auspices du maire de la ville Louis Aliot (RN), de l’Algérie française, de l’Organisation armée secrète (OAS) et des putschistes d’Alger.

Comme une réponse involontaire à celles et ceux qui voudraient oublier l’histoire et ses leçons, il y a, aux Archives nationales*, un document issu du ministère de la justice à l’époque de la présidence de Gaulle (après son retour au pouvoir en 1958), dont je n’ai réussi à établir ni l’auteur ni la date précise, mais qui dit beaucoup, il me semble, des dangers d’un passé qui ne passe pas. C’est une feuille volante, la dernière, de ce qui ressemble à un rapport plus ou moins officiel. Une feuille glissée au milieu d’une liasse d’autres documents sans lien apparent.

Il n’en subsiste que quelques mots tapés à la machine, manifestement rédigés par une personne de bien installée au cœur de l’appareil d’État qui voulait empêcher que la France s’enfonce un peu plus dans les crimes de la guerre d’Algérie : « De telles réformes seraient assurément insuffisantes pour “humaniser” une guerre par essence inhumaine, mais elles permettraient de protéger la justice française contre les entraînements d’une raison d’État dont les effets, à longue échéance, se retournent toujours contre le pouvoir et la nation qui leur cèdent. »

CHAPITRE 1

Le « secret » de l’affaire Audin

Quand on s’intéresse à la violence d’État pendant la guerre d’Algérie, on pense à la torture. Et quand on pense à la torture, on s’intéresse à un livre, La Question (Éditions de Minuit, 1958), et à un dossier, l’affaire Audin. Nous sommes en juin 1957, au début de la « bataille d’Alger »*, cinq mois après le transfert à l’armée des pouvoir civils, notamment de police. La consigne donnée par le chef militaire de l’Algérie, le général Salan, est claire : il ne faut pas hésiter à faire usage d’« interrogatoires poussés à fond et immédiatement exploitables » afin d’obtenir un maximum de renseignements contre les partisans de l’indépendance.

En d’autres termes : torturer.

Dans La Question,son auteur, Henri Alleg, directeur du quotidien Alger républicain et membre du Parti communiste algérien (dissous en 1955), raconte les sévices administrés par les hommes de la 10e division parachutiste. Les militaires suspectent alors l’existence d’un réseau clandestin d’entraide aux militants du Front de libération nationale (FLN), auquel est accusé d’être également associé un jeune professeur de mathématiques de l’université d’Alger, Maurice Audin, 25 ans.

Arrêté la veille d’Henri Alleg, Maurice Audin ne pourra, lui, témoigner de rien : il sera tué dans des circonstances qui demeurent, 65 ans plus tard, toujours inconnues dans le détail. Pendant des années, l’armée a défendu la thèse d’une évasion pour expliquer la disparition d’Audin.

Mais c’était compter sans l’acharnement de sa femme, Josette, et du mathématicien Laurent Schwartz, alors professeur à Polytechnique, qui animent un groupe hétéroclite de juristes, de scientifiques et d’universitaires, dont l’historien Pierre Vidal-Naquet, qui réussira à dynamiter la version officielle. Ils sont aussi aidés dans leur combat par plusieurs journaux (Le Monde, L’Express, France Observateur, Témoignage chrétien), qui vont multiplier les campagnes de presse et faire, au travers de l’affaire Audin, le procès de la torture en Algérie.

Lire aussi

La torture, l’Algérie et la République : la vérité, enfin

Mille péripéties ont jalonné l’affaire Audin. Judiciairement, le principal événement fut peut-être le transfert en 1959 du dossier, passé entre les mains de la justice militaire d’Alger – et de son secret absolu – à la justice civile, à Rennes.

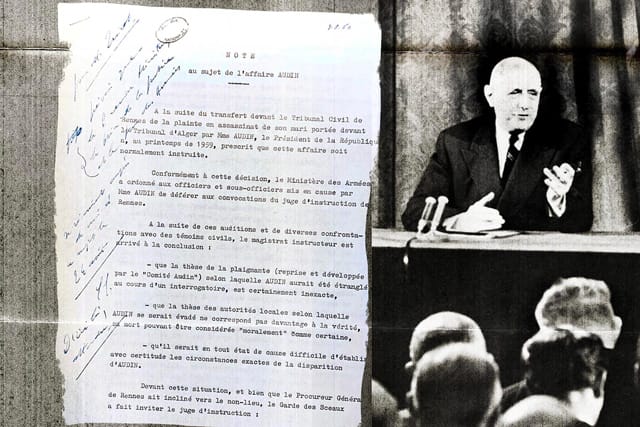

Les archives de la présidence de Gaulle, déclassifiées fin décembre 2021, montrent aujourd’hui combien l’affaire était suivie au sommet de l’État comme le lait sur le feu. Le moindre événement procédural de l’instruction de Rennes était ainsi consigné dans des notes manuscrites d’un conseiller technique du chef de l’État, Jean-Jacques Bresson, magistrat de profession. Par son réseau de sources institutionnelles et profitant manifestement d’une laisse très courte entre le pouvoir politique et la justice, Jean-Jacques Bresson apparaît en mesure de savoir, quasiment en temps et en heure, ce que pense le juge d’instruction chargé des investigations, et ce, avant même que des actes d’enquête soient conduits.

Dans une note du 8 juin 1960, on peut par exemple lire : « Af. Audin : l’intime conviction du JI [juge d’instruction – ndlr] = assassinat. Mais pas de preuve ». Une autre note du 2 juillet laisse apparaître cette fois une forte inquiétude au sommet de l’État s’agissant de « la prochaine déposition » de l’ancien procureur général d’Alger, Jean Reliquet, qui, note le conseiller de De Gaulle, « va déclarer que le Gal [général] Allard [qui a commandé le corps d’armée d’Alger] lui avait confié qu’Audin avait été assassiné et que cet officier sait tout sur l’af.[affaire] ».Le conseiller de De Gaulle ajoute que « le Gal Gardon [chef du service commun des justices des armées] connaît le secret de l’af. Audin », sans dire quel est ce « secret ».

Preuve de l’empreinte politique sur la conduite des affaires de justice, il ajoute avoir « indiqué » à un responsable du cabinet du ministre des armées, Pierre Messmer, que le garde des Sceaux Edmond Michelet avait donné l’assurance à l’Élysée que l’affaire Audin « n’évoluerait pas dans les circonstances actuelles ».

Dans la foulée, Jean-Jacques Bresson écrit le 9 août 1960 une note à l’attention du général de Gaulle sur la stratégie à adopter face à l’affaire Audin. On y lit que l’Élysée, au regard des informations qui lui sont remontées, exclut que la thèse de l’évasion de l’armée soit vraie, mais doute également que Maurice Audin soit mort par étranglement pendant une séance de torture qui aurait dégénéré, comme l’affirment ses partisans du « Comité Audin ». On comprend, entre les lignes, que le « secret » de l’affaire Audin pencherait plutôt vers l’hypothèse d’une exécution pure et simple.

Dans cette même note, Jean-Jacques Bresson rappelle que, selon le magistrat Jean Reliquet, « l’état d’esprit qui avait conduit les auteurs du meurtre à le commettre était essentiellement imputable à MM. Lacoste [ministre de l’Algérie entre 1956 et 1958] et Bourgès-Maunoury [ministre de la défense puis de l’intérieur entre 1956 et 1958], qui avaient constamment toléré, sinon encouragé, l’exercice de la “justice parallèle” ». Les ministres cités dans la note Bresson sont des hommes de gauche, socialiste pour le premier et radical-socialiste pour le second, tous deux membres du gouvernement de Guy Mollet (février 1956-mai 1957), sous la IVe République.

Mais au-delà des différences politiques, le conseiller du général de Gaulle s’inquiète : « Il est donc à prévoir, si l’orientation actuellement donnée à l’instruction est maintenue, que l’affaire Audin va prendre dans les mois à venir une nouvelle ampleur en raison de l’importance des personnalités, politiques ou militaires, dont les noms seront mis en cause à son sujet. »

Deux options s’offrent alors à l’Élysée dans la gestion du dossier : soit laisser l’enquête suivre son cours, au risque des dommages politiques considérables qu’elle pourrait causer, soit la circonscrire. Jean-Jacques Bresson, qui avait écrit dans une précédente note qu’un juge « n’est pas tenu de rechercher à tout prix une vérité difficile à établir », semble nettement pencher pour la deuxième hypothèse. Et les arguments qu’il développe pour la soutenir ont tout de la définition de la raison d’État.

Extrait :

« L’idée que l’affaire Audin n’est pas, contrairement à ce que s’acharnent à vouloir démontrer certains milieux, un cas-test et que l’information devrait plutôt être ralentie se justifierait en revanche pour les considérations suivantes :

L’affaire s’est produite pendant la “bataille d’Alger”, c’est-à-dire à une période d’extrême tension ; il n’est pas moralement équitable de faire supporter à quelques militaires la responsabilité d’actes que les pouvoirs publics connaissaient et toléraient, jugeant que le recours aux pratiques illégales leur causait moins de difficultés qu’une adaptation de la légalité aux circonstances.

Audin, membre du Parti communiste algérien, s’était rendu coupable de faits qui ne méritaient certes pas la peine capitale mais qui constituaient cependant une collusion avec la rébellion. Les outrances du “Comité Audin” et l’exploitation à laquelle il s’est livré de la disparition de ce jeune professeur pour combattre la politique gouvernementale en Algérie et faire le procès de l’action de l’Armée, ont profondément sensibilisé les milieux militaires sur cette affaire.

Compte tenu de l’importance des facteurs politiques que comporte l’affaire Audin, il paraissait nécessaire de mettre le Président de la République en mesure de se prononcer, s’il le juge utile, sur la voie à suivre à son égard dans les semaines à venir. »

Sur la première page de cette note de Jean-Jacques Bresson, le général de Gaulle écrit à la main : « Pour M. Tricot [conseiller pour les affaires algériennes à l’Élysée]. Prévoir que le Premier ministre, le min de la justice et le min des armées se réunissent auprès de moi à ce sujet le 24 août. D’ici là attendre. » Et il ressort d’un mémo présidentiel du 3 septembre 1960 que de Gaulle a bien reçu, avant le conseil des ministres du 24 août, le chef du gouvernement Michel Debré et ses ministres Pierre Messmer et Edmond Michelet pour « se faire exposer les conditions dans lesquelles se présentait l’affaire Audin ». « Il aurait été convenu que l’instruction serait poursuivie devant la juridiction civile »,conclut, sans trop de certitude, le mémo élyséen.

Deux ans plus tard, en avril 1962, l’instruction de Rennes débouchera sur un non-lieu et l’affaire Audin restera, à jamais, un crime impuni par la justice. Plus d’un demi-siècle plus tard, en 2018, Emmanuel Macron reconnaîtra « au nom de la République » le supplice de Maurice Audin sous la férule de l’armée française et de ses pouvoirs spéciaux en Algérie.

CHAPITRE 2

La République sur écoutes

Il y a au Service historique de la Défense (SHD), situé dans le fort de Vincennes, des archives d’un genre un peu particulier. Ce ne sont pas des documents écrits, mais des paroles. Plus précisément, il s’agit des enregistrements de témoignages oraux de militaires de carrière et de hauts fonctionnaires à la retraite, qui ont accepté de raconter les moments forts de leur vie professionnelle à des historiens. Ils sont facilement disponibles à la consultation ; il suffit pour cela de s’installer derrière un ordinateur du SHD, de chercher et d’écouter au casque.

J’avais vu dans l’inventaire de ces « documents entrés par voie extraordinaire », selon la nomenclature officielle, qu’il existait le témoignage oral d’un certain Pierre Bolotte (décédé en 2008). L’homme est totalement inconnu du grand public, mais son CV montre qu’il fut en 1956 le directeur de cabinet du préfet d’Alger, puis le secrétaire général de la préfecture dès l’année suivante. Autant dire qu’il occupait deux postes, qui, dans l’organisation administrative française, permettent de tout voir et tout savoir, ou presque.

Lors d’un entretien pour le SHD, au beau milieu de souvenirs sur certaines réformes qu’il avait entreprises pour le Grand Alger, la « première communauté urbaine de France », dit-il fièrement, Pierre Bolotte digresse et livre une information saisissante : il était, en pleine « bataille d’Alger », sur écoutes du gouvernement qu’il servait pourtant.

Il raconte : « Mon bureau était sous micros de Lacoste [le ministre de l’Algérie]. Oui, bien sûr… » Et l’ancien préfet de désigner l’auteur du forfait, un futur élu bien connu de la droite française, Charles Ceccaldi-Raynaud (1925-2019), qui fut député, sénateur et maire pendant 34 ans de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine). « Lacoste avait été “anschlussé” par un personnage étonnant qui est dans les Hauts-de-Seine, Ceccaldi-Raynaud […], un ami de Pasqua, bien sûr, qui était commissaire de police et qui fourrait des micros partout. Ils se délectaient de ça au cabinet Lacoste […] », se souvient Pierre Bolotte.

Intarissable, il enchaîne : « Moi, ça m’arrangeait. Ainsi je savais que ce que je disais… ils ouvraient les lettres de Paul Teitgen et de moi-même qui partaient à la Poste. Ça ne me gênait pas. Teitgen non plus. Nous avions été résistants, nous savions très bien vivre dans ce climat. Mais il y avait des gens que cela gênait, qui étaient pétrifiés. » L’homme dont Pierre Bolotte parle ici, Paul Teitgen, fut son prédécesseur au secrétariat de la préfecture d’Alger. Il représente aujourd’hui l’une des rares – et trop méconnues – figures morales de la guerre d’Algérie, qui a sauvé l’honneur de la République pendant que l’armée se livrait aux pires exactions.

Paul Teitgen a démissionné de ses fonctions après le transfert des pouvoirs civils à l’armée début 1957, ne voulant pas cautionner les pratiques des militaires. Lui-même ancien résistant qui fut atrocement torturé pendant la Seconde Guerre mondiale, Paul Teitgen expliquera un jour au documentariste André Gazut (voir ci-dessous) pourquoi la torture était, selon lui, non seulement inefficace mais moralement indéfendable : « C’est un procédé qui humilie celui qui est torturé mais qui humilie et révèle bien plus chez le tortionnaire le complexe d’infériorité, le mal latent chez chacun d’entre nous. »

https://www.youtube.com/embed/O3W8uXFqnng?enablejsapi=1Le haut-fonctionnaire Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger d’août 1956 à septembre 1957, démissionna pour signifier son désaccord avec la torture. © Forum national de lutte contre la torture

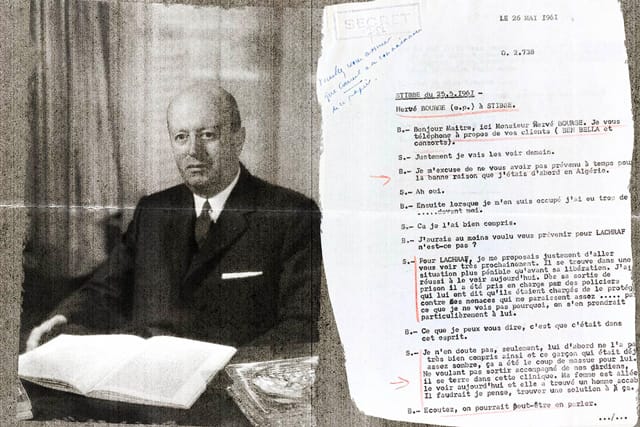

J’allais découvrir dans le fonds d’archives récemment déclassifié de la présidence de Gaulle que la surveillance de certains fonctionnaires pendant la guerre d’Algérie était, sinon monnaie courante, du moins une pratique habituelle. J’en veux pour preuve une « fiche de transmission » siglée « urgent », laissée le 30 mai 1961 à l’attention du secrétaire général de l’Élysée, Geoffroy de Courcel, par Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » du général de Gaulle.

S’ensuivent un document frappé du sceau « secret » et une annotation manuscrite : « Veuillez vous assurer que Courcel a eu connaissance de ce papier. » Le papier est, de fait, très sensible : il s’agit d’un relevé d’écoute daté du 26 mai 1961, archivé sous le code « O. 2.738 ». Les cibles : Me Pierre Stibbe, un avocat parisien proche du Comité Audin qui défend aussi les intérêts de responsables du FLN emprisonnés, et… Hervé Bourges, alors membre du cabinet du ministre de la justice Edmond Michelet.

En un mot, la présidence de la République a fait espionner, en dehors de tout cadre judiciaire, son propre gouvernement. Futur président de TF1, de France Télévisions et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Hervé Bourges était alors vu par les éléments les plus durs du gaullisme comme un progressiste au service d’un ministre, Edmond Michelet, considéré lui-même comme trop favorable à la cause algérienne et pas assez en défense des méthodes employées pendant la guerre ; le premier ministre Michel Debré obtiendra d’ailleurs son départ du gouvernement en 1961.

En 1963, un an après l’indépendance de l’Algérie, Hervé Bourges obtiendra symboliquement la nationalité algérienne. Le même jour que Josette Audin, la veuve de Maurice Audin.

CHAPITRE 3

Le détenu illégal

La conversation téléphonique de mai 1961 entre l’avocat Pierre Stibbe et le conseiller ministériel Hervé Bourges, interceptée par les barbouzeries de Jacques Foccart, portait sur le sort d’un Algérien qui venait de passer cinq ans en prison pour rien : Mostefa Lacheraf. Le long calvaire judiciaire qu’il a subi montre aujourd’hui, grâce aux archives récemment déclassifiées, l’absolu cynisme d’État dont il fut la victime.

L’histoire commence le 22 octobre 1956. Ce jour-là, les services secrets français jouent les pirates de l’air et mènent l’une des opérations les plus folles de leur histoire. Le roi du Maroc Mohammed V doit quitter Rabat pour la Tunisie, où il est attendu pour une visite officielle. Le SDECE (l’ancêtre de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure) apprend que plusieurs dirigeants du FLN, parmi lesquels le futur président algérien Ahmed Ben Bella, ne voyageront pas, contrairement à ce qui était initialement prévu, dans l’appareil officiel du sultan, mais dans un avion civil à sa suite.

L’occasion est trop belle. « On avait la possibilité de cravater Ben Bella ! », se souvient le directeur de cabinet du préfet d’Alger, Pierre Bolotte, selon son témoignage oral au Service historique de la Défense. Profitant d’une escale de l’appareil aux Baléares, les services spéciaux français infiltrent l’équipage et les pilotes dans le but de détourner l’avion de sa destination finale : direction Alger, au lieu de Tunis.

« On ne peut pas faire ça ! Si ça se sait, de quoi on aura l’air ? », s’exclame lors d’une réunion préparatoire Paul Teitgen, le secrétaire général de la préfecture d’Alger, selon le témoignage de Pierre Bolotte, qui précise : « Ce n’était pas à nous, sous-préfets, de prendre position. »

Vantant le travail « prodigieux » des services secrets français, Pierre Bolotte se souvient qu’un commissaire des Renseignements généraux, qui avait arrêté Ben Bella à Oran des années auparavant, avait été chargé de monter dans l’avion à son atterrissage à Alger pour s’assurer que leur cible principale était bien à bord. Bolotte raconte que l’agent des RG est monté dans l’avion et n’a rien trouvé de mieux à faire que de crier « Ben Bella », lequel se serait levé et aurait répondu « présent ».

L’opération est, du point de vue français, un succès total : Ben Bella et ses compagnons du FLN, accusés de comploter contre l’État français, sont arrêtés et la valise avec laquelle voyageait le leader indépendantiste est récupérée « toutes affaires cessantes » par les services secrets.

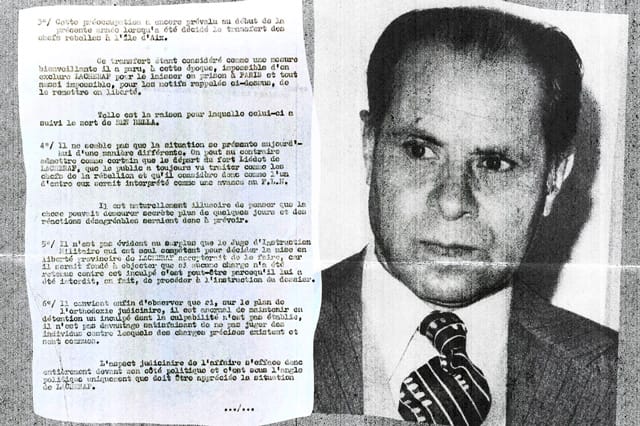

Seulement voilà, parmi les six personnes appréhendées par les Français se trouve un homme, le journaliste et écrivain Mostefa Lacheraf, qui, s’il est clairement un militant de la cause indépendantiste, n’est pas de l’équipe Ben Bella. Il n’en sera pas moins arrêté et emprisonné lui aussi. Son calvaire durera cinq ans. En dépit de mouvements publics de protestation pour demander sa libération et d’une grande gêne au sein même du gouvernement, Mostefa Lacheraf ne sera libéré qu’en mai 1961.

Deux ans plus tôt, dans une note du 22 juin 1959, qui fait partie des documents récemment déclassifiés, le ministère des armées justifiait le maintien sous écrou de Lacheraf. Tout en reconnaissant qu’« aucune charge précise n’a été relevée jusqu’ici à l’encontre de l’intéressé », le ministère des armées dit craindre que « la libération de Lacheraf soit interprétée comme une mesure préparatoire à l’élargissement des leaders du FLN ».Le ministère suggère alors de ne pas trop s’embarrasser d’« orthodoxie judiciaire ». « L’aspect judiciaire de l’affaire s’efface donc entièrement devant son côté politique, et c’est sous l’angle politique uniquement que doit être appréciée la situation de Lacheraf », argue-t-il.

Ces considérations vont contraindre Lacheraf à rester en prison presque deux années supplémentaires.

Dans une note datée du 12 mai 1961, un conseiller du général de Gaulle, Bernard Tricot, finira par reconnaître le caractère illégal de la situation.

Extrait :

« Lacheraf, journaliste et publiciste musulman d’Algérie, a été arrêté en même temps que Ben Bella et ses compagnons. L’instruction faite par le tribunal permanent des forces armées de Paris a montré que si Lacheraf se trouvait dans le même avion que Ben Bella et d’autres dirigeants du FLN, il n’avait lui-même aucune responsabilité au sein de cette organisation. Aucune charge précise n’a donc été relevée contre Lacheraf.

À plusieurs reprises depuis 1959 la libération de Lacheraf a été envisagée. Des démarches ont été faites par diverses organisations, notamment le PEN Club International. Lacheraf a fait plusieurs fois la grève de la faim. Mais pour des raisons psychologiques, le ministère des armées s’est toujours opposé à la libération de l’intéressé […]. Il est certain que la détention prolongée de Lacheraf est judiciairement très contestable. »

Mostefa Lacheraf sera libéré quelques jours plus tard. Son avocat, Me Stibbe, parlera de lui comme d’un homme « accablé » qui « se terre dans une clinique », selon l’écoute téléphonique interceptée par Foccart.

Il mènera par la suite une carrière d’ambassadeur et sera même ministre de l’éducation nationale de l’Algérie. Il est mort en 2007.

CHAPITRE 4

La « justice parallèle »

Le 26 mai 1960, un homme de 29 ans, Mohamed Kader, grutier de profession qui dit s’être toujours tenu à bonne distance des activités politiques, se présente au tribunal d’Alger. Il vient déposer plainte. Sa femme, Saadia Mebarek, qui était enceinte, est morte la nuit précédente. Elle avait été arrêtée le 24 mai un peu avant minuit et livrée sans vie au petit matin suivant, sur une civière, par un militaire français, à l’hôpital Mustapha-Pacha.

Pour le pouvoir politique français, l’affaire est potentiellement explosive. Elle intervient deux ans après le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui avait promis de mettre fin aux dérives de l’armée. L’inquiétude est d’autant plus grande que dès le mois de février 1960, un membre du ministère de la justice avait écrit une note au ministre Edmond Michelet pour lui faire savoir que, selon les confidences d’un magistrat militaire « d’un très haut grade », « une justice parallèle se traduisant par des tortures et des exécutions sommaires » continuait de s’exercer sans vergogne en Algérie.

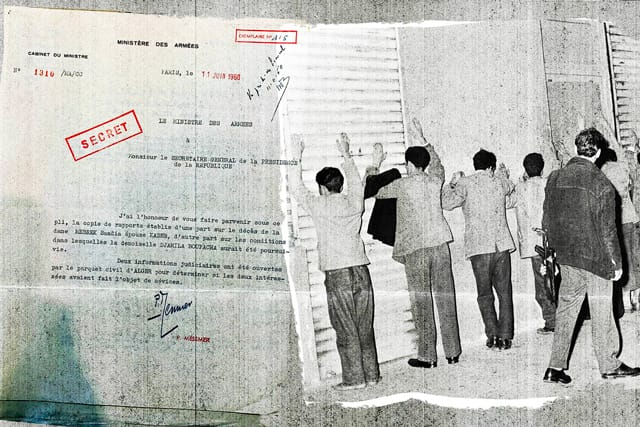

Dès le 11 juin, le ministre des armées Pierre Messmer adresse sous pli « secret » à l’Élysée un rapport, rédigé quelques jours plus tôt par un colonel du secteur Alger-Sahel, sur les circonstances de la mort de Saadia Mebarek.

L’histoire racontée par l’armée est celle-ci : dans la nuit du 24 au 25 mai, cinq femmes « suspectées de propagande abstentionniste pour les élections cantonales dans le cadre des ordres diffusés par le FLN » sont arrêtées par l’armée. Des « renseignements d’informateurs recoupés » ont convaincu les militaires que certaines des suspectes ont fait pression sur des habitants pour qu’ils n’aillent pas voter, jusqu’à proférer des menaces de mort.

Si des interrogatoires ont bien été menés et si la force a dû être employée face aux résistances des personnes arrêtées, « en aucun cas, elles ne furent l’objet de sévices », écrit l’auteur du rapport. Saadia Mebarek y est présentée, elle, comme une femme « atterrée », ayant « perdu tout contrôle ».Le rapport transmis par Messmer affirme qu’une demi-heure seulement après sa libération survenue à 3 h 30 du matin, une patrouille militaire la découvre inanimée à 100 mètres de chez elle, complètement par hasard. Encore en vie, d’après le rapport, elle est transportée à l’hôpital, où son décès est constaté. Fin de l’histoire. Du moins de l’histoire officielle.

Car les archives récemment déclassifiées montrent qu’une tout autre version est connue du pouvoir exécutif. Le procureur général d’Alger, Robert Schmelck, écrit en effet une note pour le ministre de la justice, Edmond Michelet, accablante pour l’armée.

« À titre confidentiel, écrit le magistrat, le Docteur m’a laissé entendre qu’il était très vraisemblable que l’asphyxie était le résultat d’une électrocution […]. Selon toute vraisemblance, la dame Mebarek est morte des suites de sévices qu’on a exercés sur elle. » L’autopsie révèle notamment des lésions sur les seins, au bras droit, à la cheville gauche et sur les parties génitales de la suppliciée, dont les cris pendant son interrogatoire ont été entendus par des témoins.

Le procureur général dit à son ministre que de tels faits ne peuvent être laissés sans sanction.

Il conclut son rapport avec ces mots : « Il y va de l’autorité du gouvernement et du prestige du chef de l’État. Il a été dit et répété aux musulmans qu’il ne serait plus exercé de sévices sur les suspects. Il semblait que les ordres donnés à ce sujet par les autorités administratives et militaires aient été, dans les derniers temps, mieux respectés que par le passé, mais voilà que les mêmes faits se reproduisent. Si dans le passé des sanctions ont été prises par des autorités militaires, aucune d’elles n’a été connue de la population, qui est entretenue dans le sentiment qu’il existe deux poids et deux mesures et que les plus hautes autorités de l’État n’arrivent pas à imposer leur volonté aux organes d’exécution. »

Le secrétaire général de l’Élysée, Geoffroy de Courcel, a donc de bonnes raisons de douter de la version servie par le ministre des armées dans l’affaire Mebarek. Raison pour laquelle, dès le 3 juin, il saisit Maurice Patin, le président d’une commission indépendante (la commission de sauvegarde des droits et des libertés individuels) censée enquêter sur les abus de l’armée en Algérie : « Bien que l’autorité judiciaire soit déjà saisie de cette affaire, il serait souhaitable au président de la République que la Commission de sauvegarde effectue, dans un délai rapproché, une enquête à son sujet », écrit le numéro 2 de la présidence de la République.

Cinq jours plus tard, Maurice Patin, magistrat de profession et membre du Conseil constitutionnel, lui répond d’une plume désabusée : « Il m’apparaît d’ores et déjà que ces informations, comme mes interventions, seront vaines, si les hautes autorités militaires doivent manifester autant d’hésitation que par le passé à assurer, à cet égard comme à tous autres, la discipline de l’armée et à prononcer elles-mêmes les sanctions impitoyables contre les auteurs de pareils excès, dont la persistance est décourageante. »

Le 18 janvier 1962, au terme d’un procès à huis clos, le tribunal militaire de Paris décidera d’acquitter totalement les trois militaires poursuivis pour avoir provoqué la mort de Saadia Mebarek après l’avoir torturée.

Récit : Fabrice Arfi

Photos de couverture : Charles de Gaulle (© Jacques Grevin / AFP). Photo non-datée de Maurice Audin (© AFP). Jacques Foccart (© AFP). Mostefa Lacheraf en 1977 (© AFP). Des membres de la police militaire contrôlent un Algérien dans la Casbah, le 19 août 1956 à Alger (© Jacques Grevin / AFP).

Les photos de torture qui illustrent cet article sont issues du fonds Jean-Philippe Charbonnier déposé à la Bibliothèque nationale de France. En reportage fin 1956 en Kabylie pour le magazine Réalités, Jean-Philippe Charbonnier a été invité par des militaires passablement éméchés à prendre en photo des interrogatoires.

L´Etat, « l´Aveuglement du Pouvoir » (Dieu in la Torah), ses Fonctionnaires, leurs fourberies-SOUMISSION á leur Etat et la Khobza quelque soient « la Morale », les Lois & la Religion!

Rien n`a changé depuis Audin, Allah Yarhamu!

Aujourd´hui les USA ont trouvé la « Solution »: le DROIT á Geometrie Variable qu´ils IJTIHAD selon leurs Desirata!

Pal., Afgh., Irak, Syrie, Libye, « Autocratie vs Democratie », Superman-Selensky vs. Demon-Poutine, Hamas/Hizbollah-Terrorisme vs Israel qui se defend. »

MEME baratin! Zero LECON tirée….sauf l´Allemagne!

DZ n´a PAS oublié mais PARDONNÈ car il FAUT AVANCER & on ne peut PAS ressusciter les MORTS!

Restent 2 Vrais DEBATS masqués par de Faux Debats:

1)- Pour DZ/Franca: « QUI fut RESPONSABLE du 8 Mai 1945? »

2)- Pour les Tribunaux US: « QUI fut RESPONSABLE des MORTS US des guerres EN VAIN du Vietnam & M.Orient? »…pour Israel!

Le « probleme » n´est PAS « les Taliban qui fouettent les Afghanes ou Hamas « antisemite » & anti-LGBT! » Les USA et le monde

S`EN FICHENT! Les Saoud font PIRE & Israel assassine les Palestiniens comme des pigeons!

3 Jours apres l´AGRESSION de l´Ukraine, la Russie est COUPEE/SANCTIONNEE/BOYCOTTEE de TOUT, meme FIFA & UEFA…mais le B.D.S. est « antisemite » & ILLEGAL aux USA.

La Palestine attend depuis 48! Dieu se VENGEA le 6 Janvier avec le Chamane & « le Fascisme » (Bernie Sanders) á CIEL OUVERT á la la M.Blanche!